人間活動を維持するためにはエネルギーを消費しなければなりません。しかしながら、エネルギーを消費することは資源枯渇や地球温暖化などの地球規模の環境問題を引き起こすだけでなく、ヒートアイランド現象や大気汚染などの地域(都市)規模の環境問題も引き起こします。都市・建築環境学研究室では、持続可能な地球を維持しつつ、快適な都市環境を実現するために、これから構築していくべきエネルギーシステムの在り方やその利用に関わるリテラシーを明らかにするための研究教育を行なっています。

(教 授)鳴海 大典

「水」は人間の生活や地球上の物質循環において非常に大きな役割を果たしています。

その一方で、人間活動にともなう水資源の過剰な利用や水環境の汚染は、私達の安心・安全な生活を脅かすだけでなく、環境中の様々な生物に対しても悪影響を及ぼしています。

当研究室では、このような水資源・水環境問題の解決に貢献し、衛生的で持続可能な都市環境と健やかな社会を実現することを目標に、「新しい水処理技術」や「水環境中での物質の移動と生態系との関わり」についての教育・研究に取り組んでいます。

(教授)永禮 英明

(助教)橋口 亜由未

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/water/

その一方で、人間活動にともなう水資源の過剰な利用や水環境の汚染は、私達の安心・安全な生活を脅かすだけでなく、環境中の様々な生物に対しても悪影響を及ぼしています。

当研究室では、このような水資源・水環境問題の解決に貢献し、衛生的で持続可能な都市環境と健やかな社会を実現することを目標に、「新しい水処理技術」や「水環境中での物質の移動と生態系との関わり」についての教育・研究に取り組んでいます。

(教授)永禮 英明

(助教)橋口 亜由未

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/water/

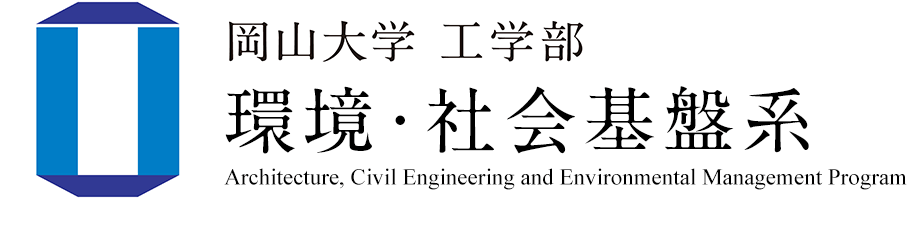

都市と地域の境界や距離が曖昧になっていく現代において、人々の生活や働き方は大きな転換期を迎えています。どこでどのような時間を過ごすか、何をどのような空間で行うか、一日の時間の使い方や過ごす場所に変化が起こり、多面的な時間と空間が求められています。

そのような新しい時代に呼応する建築の在り方について見つめ直し、現実的な建築空間とその設計手法の関係を考察するとともに、その土地の歴史や環境、地域社会、人々の暮らしと持続的に融合する建築デザインの実践を行います。

(准教授)川西 敦史

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/design/

そのような新しい時代に呼応する建築の在り方について見つめ直し、現実的な建築空間とその設計手法の関係を考察するとともに、その土地の歴史や環境、地域社会、人々の暮らしと持続的に融合する建築デザインの実践を行います。

(准教授)川西 敦史

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/design/

良好なストックとしての「住まい」を前世代から「生きた住まい」として後世に受け継ぎ、残すための仕組み、地区に残された文化やコミュニティ及び地区の特色を継承し、かつ、それらをどういかしていくか、新規開発をどのように誘導するべきかということを念頭に置きながら研究を進めています。これまで、個別建築のデザインコントロール手法に関する研究から建築計画・計画史および都市空間の計画に関する研究に至るまで、国内外を問わず、建築に関わる歴史、計画・法制度とその運用を中心に研究を行っています。

(准教授)堀 裕典

(講師)橋田 竜兵

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/arch/

(准教授)堀 裕典

(講師)橋田 竜兵

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/arch/

地域の歴史や文化を活かして:地域の歴史や文化・風土、先人たちによる技術や思いを明らかにすることによって、それらを活かした個性豊かな地域づくり・まちづくり、景観・インフラ整備をめざします。

(准教授)樋口 輝久

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/UrbanPlanning/

(准教授)樋口 輝久

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/UrbanPlanning/

持続可能な都市を実現:少子・高齢社会において、持続可能な都市が求められています。安心・安全で活力のある都市と交通を実現するために、環境やひとの生活に配慮した効率的な都市・交通計画について研究しています。具体的には、交通安全、公共交通、バリアフリーを切り口とした交通まちづくり、人口減少過程で発生するスポンジ化現象の実態解明及びコンパクトシティ化の検討、景観に配慮したまちづくりと歴史的・文化的な土木遺産を対象に地域の独自性を活かした歴史に沿ったまちづくりの施策について研究しています。

(教 授)橋本 成仁

(准教授)氏原 岳人

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/UrbanPlanning/

(教 授)橋本 成仁

(准教授)氏原 岳人

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/UrbanPlanning/

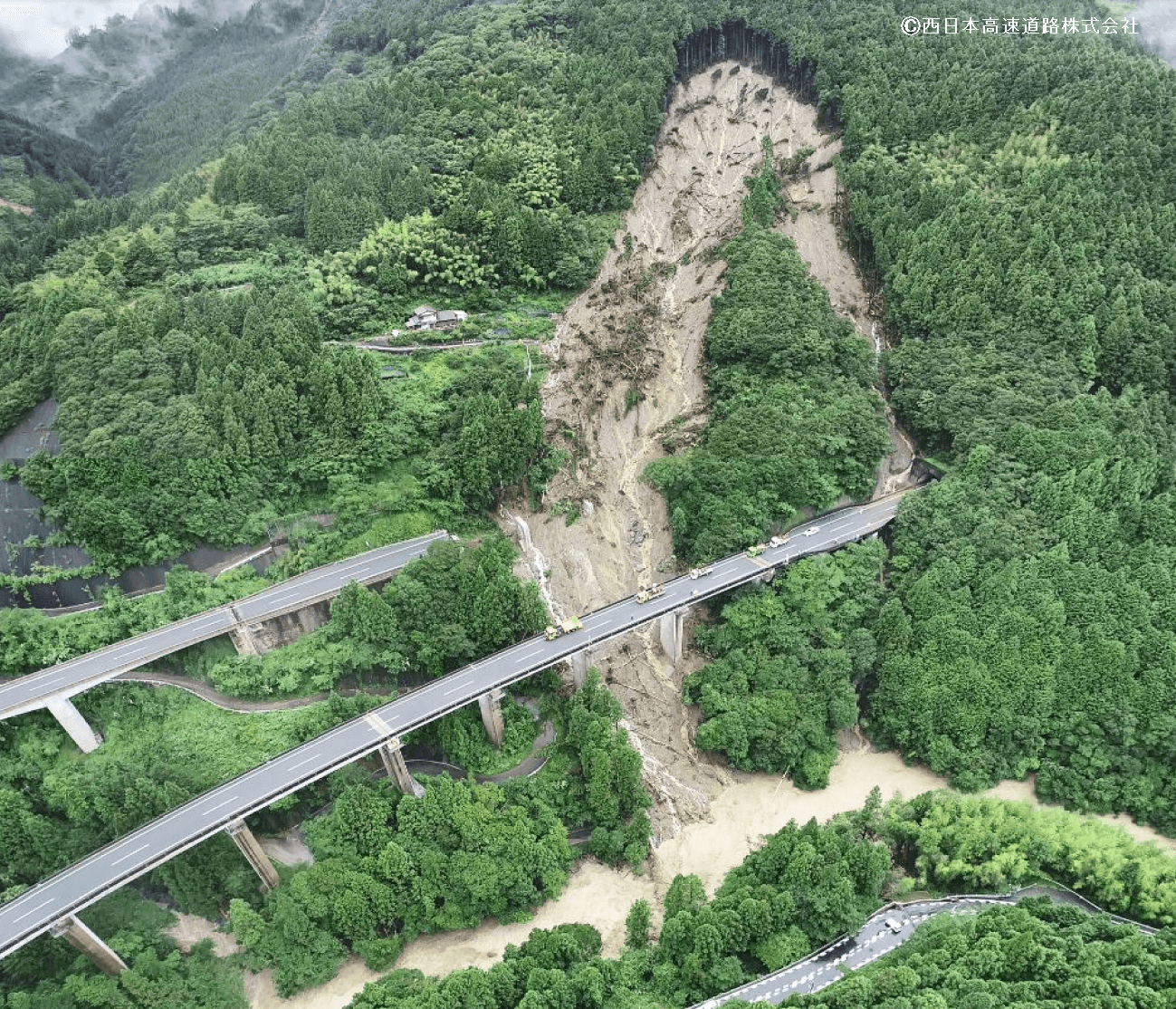

日々の生活で利用している社会基盤は全て地盤が支えています。地震や集中豪雨などによる地盤災害を軽減し、社会基盤を維持していくためには、地盤や土構造物(斜面、堤防、盛土など)の強度特性や浸透特性を計測・評価して、自然外力に対する挙動を正確に把握することが重要です。また、豊かな水資源である地下水を有効に利用し、保全していくためには、地下水の動態を解明することが必要です。研究室では地盤と地下水の安心・安全な環境作りを目指して、地盤調査、室内試験や実験および数値解析によるシミュレーションを行っています。

(教 授)小松 満

(准教授)古川 全太郎

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/geotech/

気候変動に伴う豪雨や巨大地震による津波など、近年、社会に甚大な影響を及ぼす自然災害の発生が懸念されています。そのため、私たちには水災害を防止・軽減するための社会基盤の整備と、災害への心構えが必要です。一方、水資源の維持や水環境の保全は将来に渡って重要な課題であり、人間活動との関係を理解しながら検討する必要があります。

当研究室では流域環境との調和を考えながら、安心して暮らせる持続可能な社会を実現するために、水工学に関わる様々な教育・研究に日々取り組んでいます。

(准教授)吉田 圭介

(准教授)赤穂 良輔

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/hydraulic/

当研究室では流域環境との調和を考えながら、安心して暮らせる持続可能な社会を実現するために、水工学に関わる様々な教育・研究に日々取り組んでいます。

(准教授)吉田 圭介

(准教授)赤穂 良輔

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/hydraulic/

CLTなどの最新の木質材料を用いて、地震や火災に強い高層木造建築を作るだけでなく、構造デザインと研究開発の相乗効果で美しい形や豊かな空間を木質構造で実現します。

(特任教授)五十田 博 ※京都大学とのクロスアポイント

研究室HP

森林は国土の約2/3をしめており、資源の少ないわが国にとって、森林資源は貴重です。しかも再生産可能で、持続可能な社会を実現するために利活用していくことが重要です。

(教 授)高麗 秀昭

(特任助教)須藤 竜大朗

(特任教授)中村 昇(兼担)

(特任教授)河崎 弥生(兼担)

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/wwbu/

(教 授)高麗 秀昭

(特任助教)須藤 竜大朗

(特任教授)中村 昇(兼担)

(特任教授)河崎 弥生(兼担)

研究室HP

http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/wwbu/