地域の問題はフィールドに出なければ実態をつかめません。フィールドには目に見えるものの他に人に話を聞いて分かること等、多様な情報があります。現代社会ではフィールドから得た情報と既存のデータベース上の情報の両方を適切に用いてより正確に問題の原因解明と将来予測を行い、解決につなげていくことが重要です。当分野ではフィールドで得た情報を記述する媒体の一つである地図をベースに、農地の荒廃化や獣害といった環境問題がもたらす影響の解析に取り組んでいます。またあらゆる形態のデータを統合し、地域の将来像を考えるための計画づくりに活かす方法の開発や、その実践を進めながら持続可能な地域の実現に努力しています。

(教授)守田 秀則 (教授)九鬼 康彰

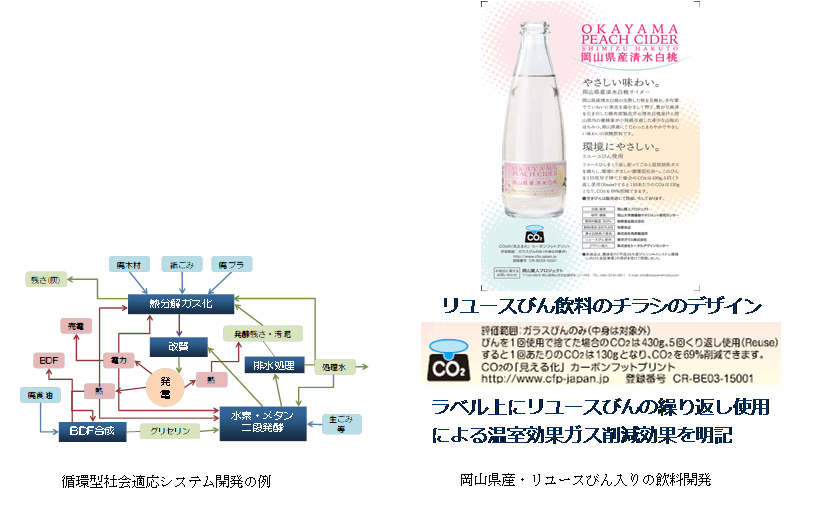

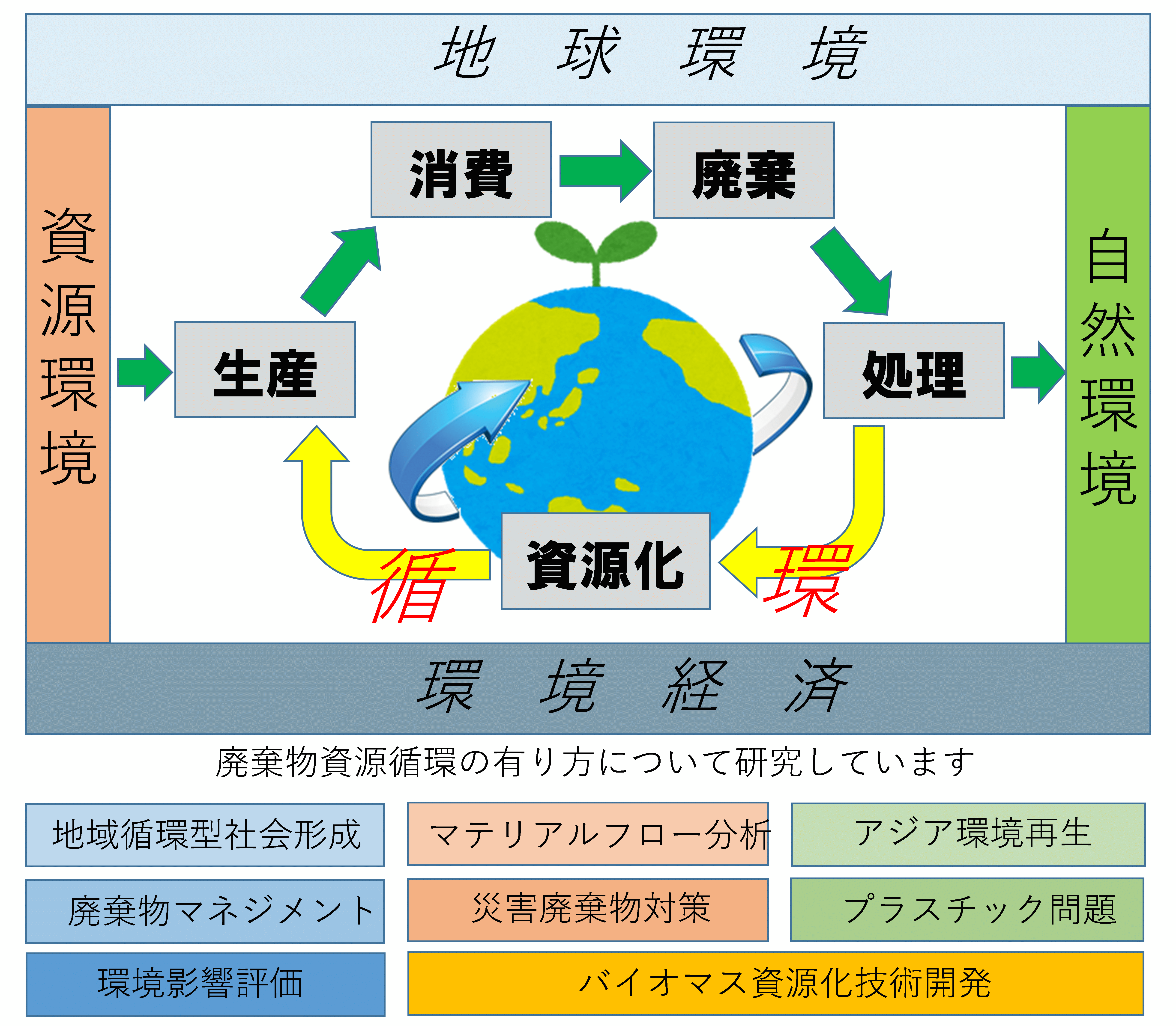

限りある資源を持続的に利用していくために、廃棄物の3RすなわちReduce、Reuse、Recycleの実践が不可欠です。そこで、人の意識・ライフスタイルと3R行動の関わりについて調査研究を行い、社会心理学的アプローチにより行動メカニズムの解明に取り組んでいます。また、市民向け環境教育等の企画・効果測定、リユースびんを使った飲料開発等の社会実験的な研究活動、および新たな循環型社会適応システム開発等を通じて、3RのGood Practiceを確立・社会実装することを目指しています。主に日本とベトナムで研究を行っています。(准教授)松井 康弘

UAV(ドローン)による測量飛行(ため池堤体上空)

水利施設はじめ社会インフラの老朽化は社会的な懸案事項となっており、致命的な損傷が発生するリスクが高くなっています。人々の安全な日常生活を維持するとともに、災害時においても既存のインフラの機能が発揮されるためには、適正な維持管理を推進していくことが必要不可欠です。本研究室では、主に、ため池堤体や農業用水路といった水利施設や、海岸・河川堤防を対象に、構造物の維持管理や地盤調査方法などを中心に研究しています。

(教授)西村 伸一 (准教授)柴田 俊文

水は大気、陸地、海洋の間を絶えず循環しており、人間の生命や経済活動、生態系を支える根源的な資源である反面、時に大雨として水害をもたらす災いにもなります。そのため、安心・安全な社会の実現にはこの水循環を正確に把握し、適切な治水計画や水資源計画を考える必要があります。私たちは、現地観測や数理モデルを用いて水循環を明らかにすることにより、豪雨の確率的な予測やリアルタイム河川流況予測システムの開発、水資源の最適な農地への分配など、防災・減災や持続可能な食糧生産へ貢献することを目指した研究を行っています。

(教授)近森 秀高 (准教授)工藤 亮治

水資源とは資源として利用できる水を意味し,「水量」と「水質」の両方を含んでいます.降水量が少ない,もしくは空間的に,季節的に偏在する地域では,限られた水を効率的に農地へ運び,適切なタイミングで灌漑することが,食糧の安定生産に必要不可欠です.また,降水量が多い,もしくは既に灌漑水分配システムが整備されている地域では,食糧の安定生産に加え,水環境・水質にも配慮した,環境(生態系)への負荷が少ない営農管理にも関心が寄せられます.

水資源管理学分野では,一筆の圃場から流域までを解析対象とし,フィールド調査,室内実験,モデル解析などの手法を用いて水資源評価を行い,最適な管理法の検討や改善策を提案します.

(教授)森 也寸志

ベトナムの野菜畑で地下水汚染の原因を探る

生態系は生物群集とそれを取り巻く大気、土壌、水など非生物的環境からなります。生態系はさまざまな機能を持っていますが、なかでも、炭素、窒素などの物質を循環させる働きはもっとも重要なものといえるでしょう。一方、生態系に過度な人為的かく乱が加わると、平衡関係が崩れ、地球温暖化、土壌汚染、水質汚染などの環境問題が生じるおそれがあります。我々の研究室では、これらの環境問題を解決するために、土壌や水環境など生態系における物質循環のしくみを理解し、人間活動と自然との調和を図るための方策を研究しています。

(教授)前田 守弘

淡水魚などの身近な水生生物は、開発や外来種の影響等を受けて、多くの種で絶滅が危惧されるほど減少しています。私たちの研究室では、人間と水生生物の共存を目指し、河川や農業水路等をフィールドとして野外調査や実験を行い、絶滅危惧種の保全手法を検討するとともに、外来種の防除手法を開発する研究を進めています。例えば、種の保存法で国内希少野生動植物種に指定されているスイゲンゼニタナゴが選好する生息環境の解明や、在来生態系に悪影響を及ぼす外来ザリガニの生態をふまえた捕獲手法の開発に関する研究を行っています。

(教授)中田 和義 (助教)勝原 光希