2025-05-19

工学部新任教員の紹介part2

- 高橋 和 教授(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 電子回路A、オプトエレクトロニクス

- ●出身地(都道府県/国)

- 東京都

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

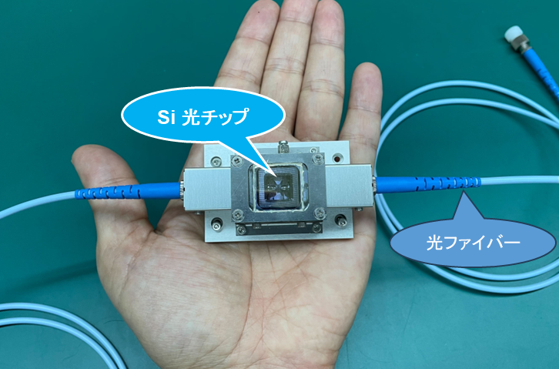

私は、光の性質を使って情報を伝えたり、目に見えないほど小さな変化を感じ取る「光のチップ」の研究をしています。材料には、スマートフォンなどにも使われているシリコンを使っています。中でも注目しているのが、フォトニック結晶という技術です。これは、チョウの羽が角度によって色が変わって見えるのと同じしくみを使い、光を巧みに操る構造です。私たちの研究室では、高性能なフォトニック結晶を開発して、データセンターの省エネ化や人工衛星の安全性向上を目指しています。将来は、通信・医療・宇宙観測など、いろいろな分野で利用されることが期待されています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

私の研究の魅力は、目に見えないほど小さな“光”の世界で新しい技術を生み出すことです。自分で考えた半導体プロセスによって作製したチップの性能が向上したことを実験で確認できたときは、大きな感動があります。研究は思いどおりにいかないことの連続ですが、私はいつも宝探しの冒険をしているような感覚で、失敗すらワクワクしながら取り組んでいます。期待外れの結果の中にも、次の発見につながるヒントが必ずあります。なぜなら、科学実験の結果には必ず理由があるからです。小さなひらめきが、未来の通信技術を変えるかもしれない――そんな思いで、少しずつ大発見に近づいていく期待を胸に、日々、学生と研究に向き合っています。好きな言葉は、「アイデアの秘訣は執念である」です。

-

-

-

-

-

人工衛星向けの静電気センサ

光のシリコンチップ

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

私自身の苦い経験から伝えたいのは、「とにかく大学に来ること」です。大学に行かず、何かに熱中しているわけでもなく、日々をだらだら過ごしてしまうのは本当にもったいなかったなと思っています。理想は講義に毎回出て、教員や友人に話しかけ、行動を起こすことです。でも、たとえ講義に出なくても、たとえ一人でも、図書館などで興味のあることをコツコツ学んでください。面白くないと感じる授業でも、AIなどを活用すれば、自分の理解や関心に合わせて学ぶことは可能です。実は、社会で活躍している社交性の高い人の中にも、「学生時代は毎日図書館で過ごしていた」という人が意外と多くいます。

- ●趣味や休日の過ごし方

- 趣味はプランター菜園と釣り。休日は植物園や後楽園を散歩してリフレッシュします。

-

-

-

-

-

- 魏 博 講師(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- グラフ理論、応用数学など

- ●出身地(都道府県/国)

- 中国

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

- 私の研究分野は情報ネットワーク、適応映像配信、無線通信・センシング統合です。現在主に取り組んでいる研究テーマは通信センシング統合による知的なネットワーク管理についてです。ネットワークに大量のユーザが接続しています。各ユーザに対して、どのように高速かつ安定したデータ通信環境を提供できるかは重要な課題です。私の研究では、通信信号を利活用し、通信と同時に位置や速度のセンシングができる、「通信センシング統合技術」を開発します。更に、得られたセンシング情報をネットワーク最適化に取り入れ、安心・安全で信頼性の高い知的なネットワーク管

- 理技術の実現を目指しています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

情報ネットワークは社会を支える重要なインフラになっています。例えば、皆さんが使っているスマホやパソコンはネットワークを通じて文字、音声、ビデオなどの情報交換を行っています。また、個人の通信デバイスだけでなく、車両やドローンも情報ネットワークに接続されます。将来的には、開発された技術が車両間通信や自動運転、ドローンによる災害救助などへの応用が期待され、SDGsとSociety5.0の実現に貢献できます。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

- 学生時代は、自らの成長に集中し、勉強と研究に専念できるとても貴重な時期だと考えています。教員として、岡山大学の学生の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。魏研究室は2025年に新たに発足しました。ご興味ある方はぜひお気軽に見学しに来てください。熱意ある方は大歓迎です!今後ともよろしくお願いいたします。

- ●趣味や休日の過ごし方

私の趣味は旅行、音楽、読書です。休日には研究をしたり、家族と楽しく過ごしたりしています。

-

-

-

- 吉田 道隆 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 情報工学実験A、情報工学実験B

- ●出身地(都道府県/国)

- 福岡県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

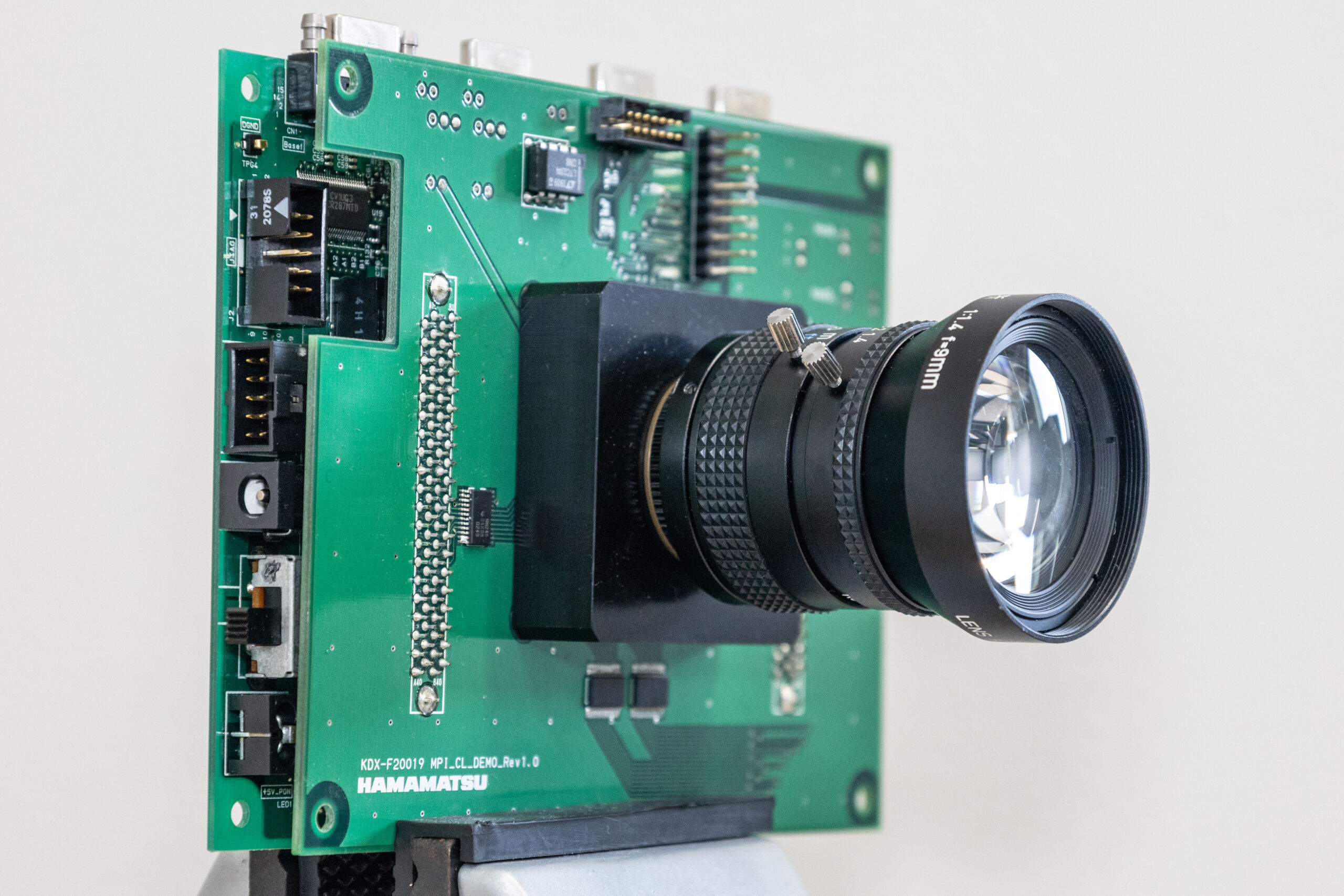

専門は「コンピュータビジョン」や「画像処理」と呼ばれる分野で、簡単に言うと「人工知能(AI)に画像や映像を理解させる」研究です。最近ではスマートフォンや車、家電、さらには街中のカメラなど、あらゆるところにカメラが使われています。こうしたカメラを通じて、AIが現実の世界を理解できるようにする技術の重要性が高まっています。私の研究では、AIがより正確に物を認識できるように、人の目には少し変に見えるかもしれませんが、AIにとってわかりやすい画像を意図的に撮影して活用することで、新しい画像認識の方法を研究しています。

-

研究に使用する特殊なカメラ

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

研究の魅力は、一つひとつの工夫やアイデアが、少しずつ成果として積み重なっていくところにあります。一見、ゆっくりとした歩みに見えるかもしれませんが、この積み重ねこそが研究の本質です。実は、一気に進めようとすると重要な点を見落としたり、思わぬところでつまずいたりして、かえって遠回りになることも少なくありません。だからこそ、「急がば回れ」の気持ちで、丁寧に一歩ずつ進めることが大切だと感じています。遠回りに思えても、丁寧に一歩ずつ取り組むことで、本質を見失わずに深い理解へとつながっていきます。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

高校生や大学生のうちは、「好きなこと」や「得意なこと」をたくさん見つけてほしいと思います。それが将来、思いがけない形で学問や仕事につながることがあるからです。私自身、写真撮影が好きで続けてきましたが、その経験がカメラの構造や画像処理の研究にとても役立っています。また、研究で得た知識が、よりよい写真を撮るためのヒントになることもあります。興味のあることに夢中になる経験は、視野を広げ、自分自身を知るきっかけにもなります。

-

- ●趣味や休日の過ごし方

-

私の趣味は写真撮影です。休日にはカメラを持って出かけ、風景や季節の変化を撮ることが楽しみです。趣味である写真撮影と、専門である画像処理の研究は、実は深くつながっています。たとえば、カメラの設定を変えたときに画像がどう変わるかを直感的に理解できるのは、普段から写真を撮っているからです。逆に、研究で得た知識をもとに、思い通りの写真を撮るための工夫もできるようになりました。趣味は心をリフレッシュさせるだけでなく、研究や仕事にも新しい視点をもたらしてくれる、大切な時間だと感じています。

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

- 遠藤 良峻 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 工学基礎実験実習、システムプログラミング

- ●出身地(都道府県/国)

- 生まれが栃木県、育ちが宮城県→岩手県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

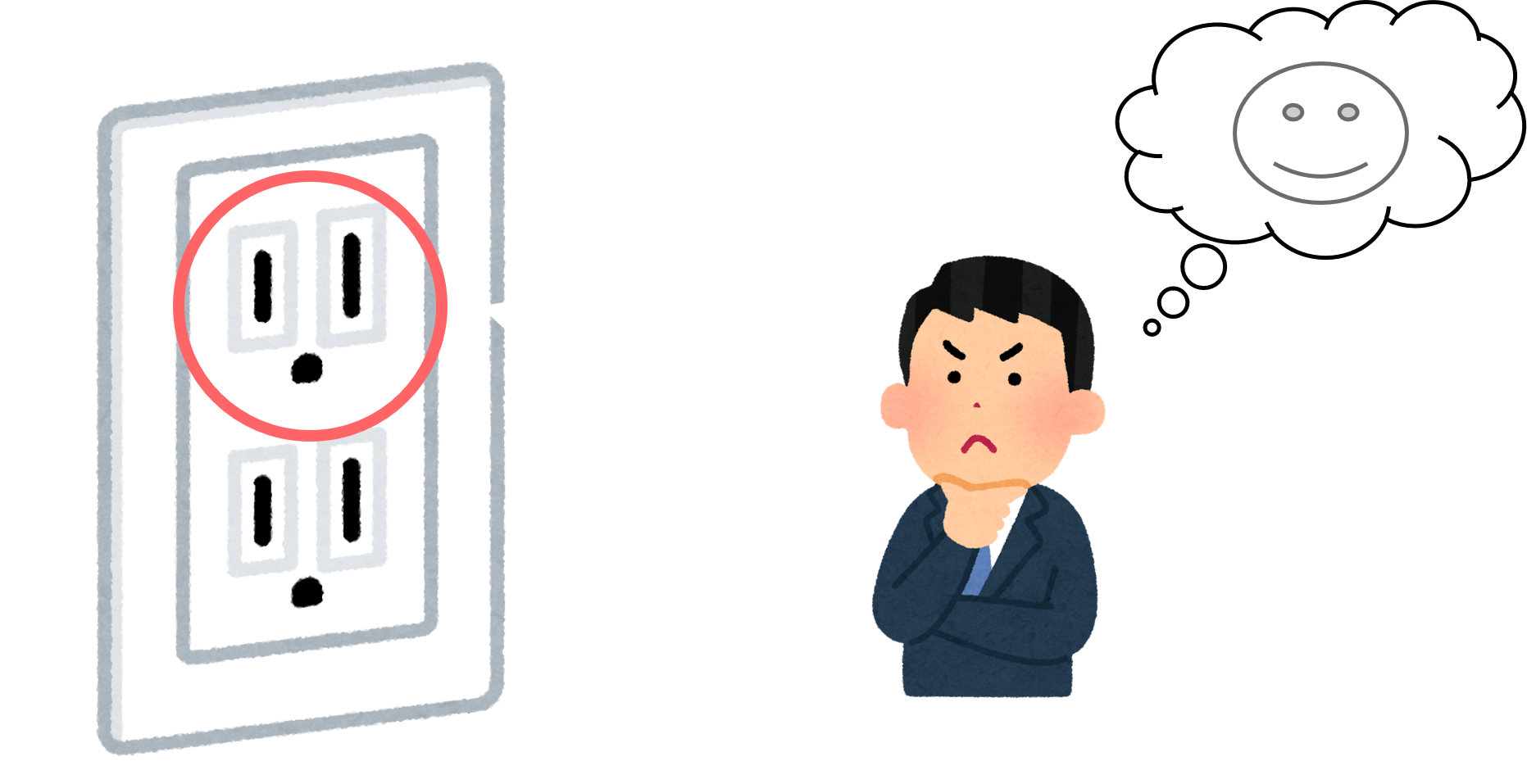

私の専門分野はコンピュータビジョンであり、異分野の学問とコラボレーションをすることで新たな研究をしております。特に、ニューロサイエンス分野と共同で研究していまして、人間の心理的傾向を引き起こす画像生成やその画像を使用した脳への影響について研究しています。ここで質問なのですが、皆さんはコンセントや月を見た際にその物体以外のもの(顔やうさぎ等)を感じたことがありますか?この実際にはない物体を別な物体から近くする心理的傾向をパレイドリアと呼び、特に顔に焦点を当てた顔パレイドリアについて研究しています。この研究で得られた知見をニューロサイエンス分野にフィードバックすることで互いの分野の相互発展を狙っています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

研究の魅力としては、様々な分野に応用することができることだと感じております。共同研究等で産業分野や異分野の方々とお話することがあるのですが、その際に重視していることや経験的に取得してきたものはそれぞれ異なります。その中でどういったアプローチを取れば人間の判断や経験則を疑似的に実現できるかを試行錯誤することが面白いと思います。分からない、判明していないことを少しずつ明らかにできるようになると達成感が湧いてきたりして、これはほかに代えがたいものかと思います。また、人工知能や画像処理といった最先端の技術について知ることができて面白いです。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

学生時代には、いろいろなことを試してみて熱中できるものを見つけてみることをオススメします。身をもって体験したものは今後の人生に影響や彩りを与えるものだと思います。勉学ももちろん大事ですが、旅行や人とかかわることといった自分だけでは体感できないことを経験してみてください。今後振り返った時に熱中したものだけじゃなくて試したものも年月が経って感じ方が変わるものもきっとあると思います。また、自分の得意なものや強みだと思っていることを伸ばせるように力をつけていくことも良いと思います。そこで得た経験や自身は今後につながっていくと思います。

-

- ●趣味や休日の過ごし方

-

趣味は旅行、ドライブや筋トレです。東北地方から来たため、少し足を伸ばせば知らない風景や景色を楽しむことができて気軽に非日常感を味わえます。そのうち山陰や四国にも足を伸ばしてみたいですね。健康を意識しないといけなくなってきて筋トレに勤しんでいます。

- 大石 慶一朗 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 実践プログラミング、システムプログラミング

- ●出身地(都道府県/国)

- 生まれが千葉県、小学校から高校までは静岡県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

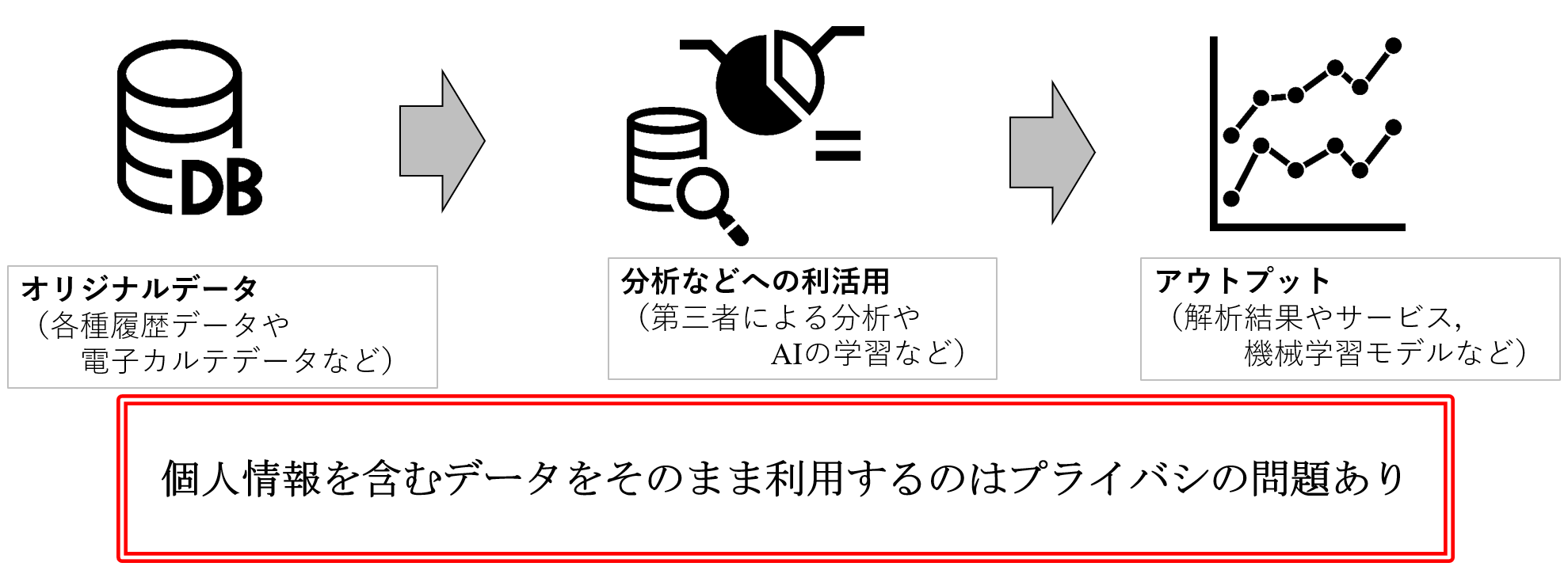

私が行っている研究は、プライバシ保護データマイニングという分野です。IoT機器や高速通信の普及により、個人情報を含むデータ量が劇的に増加し、様々な用途にデータが利用されています。個人情報を含んだデータは可能性の塊である一方で、利用するにはプライバシへの配慮が必要不可欠となっています。プライバシ保護データマイニングでは、そのような個人情報を含んだデータに対して、プライバシを保護しながら利活用することができる技術を研究する分野です。私はプライバシ保護のための指標であるL-多様性などの研究を行っており、現在はGoogleやAppleも利用している技術である連合学習について研究しています。連合学習はプライバシ保護の機能を持ったAI技術の一つであり、LINEヤフーでは、ユーザそれぞれの好みにあったスタンプを提案する機能に連合学習を利用しています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

研究は自分の成果を残すことが大切です。特に論文執筆は、研究の成果をまとめ、世界中の人たちに伝える大切な作業であり、そこには大きな責任が伴います。自分なりの言葉で自分の成果を伝えるのは困難であり、どれほどすばらしい発見でも伝わらなければ意味がありません。だからこそ、丁寧に言葉を選び、読み手にとってわかりやすい文章を考えて執筆しています。困難であり責任が伴う一方で、論文執筆は楽しいものでもあります。単に事実を述べるのではなく、「どう伝えるか」「どう説得力を持たせるか」といった工夫が必要で、それがパズルを解くような刺激につながります。また、自分の中で漠然としていたことが、書きながら整理されていく感覚も心地よいものです。

-

-

-

-

-

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

英語やプログラミングなど様々な知識や経験を身に着けることは言わずもがな大切です。私は「周囲の人を大切にすること」を推したいです。修士課程を修了した後、研究や教育に関係ない一般企業で働いていました。何回か転職を繰り返して定年を迎えると考えていましたが、仕事をやめて博士課程に進学し、研究の道に進みました。自分が考えていた道から逸れて進み始めたとき、数えきれないほど多くの人に支えられました。家族、友人、先生、誰一人欠けても、今の自分はありません。自分の進む道に迷うことがあっても、誰かに相談したり、助けてもらったりすることは決して弱さではなく、むしろ大切な力です。ぜひ、まわりの人とのつながりを大事にしながら、自分らしい歩みを続けてください。

- ●趣味や休日の過ごし方

-

趣味はラーメンをはじめとした美味しいものを食べることと、ワインを飲むことです。私は基本的に関東圏で過ごしてきたため、西日本への進出は旅行以外では初めてです。ぜひ、こちら特有の美味しいものについて教えてください。

-

-

-

- 三浦 秀芳 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 工学基礎実験実習

- ●出身地(都道府県/国)

- 広島県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

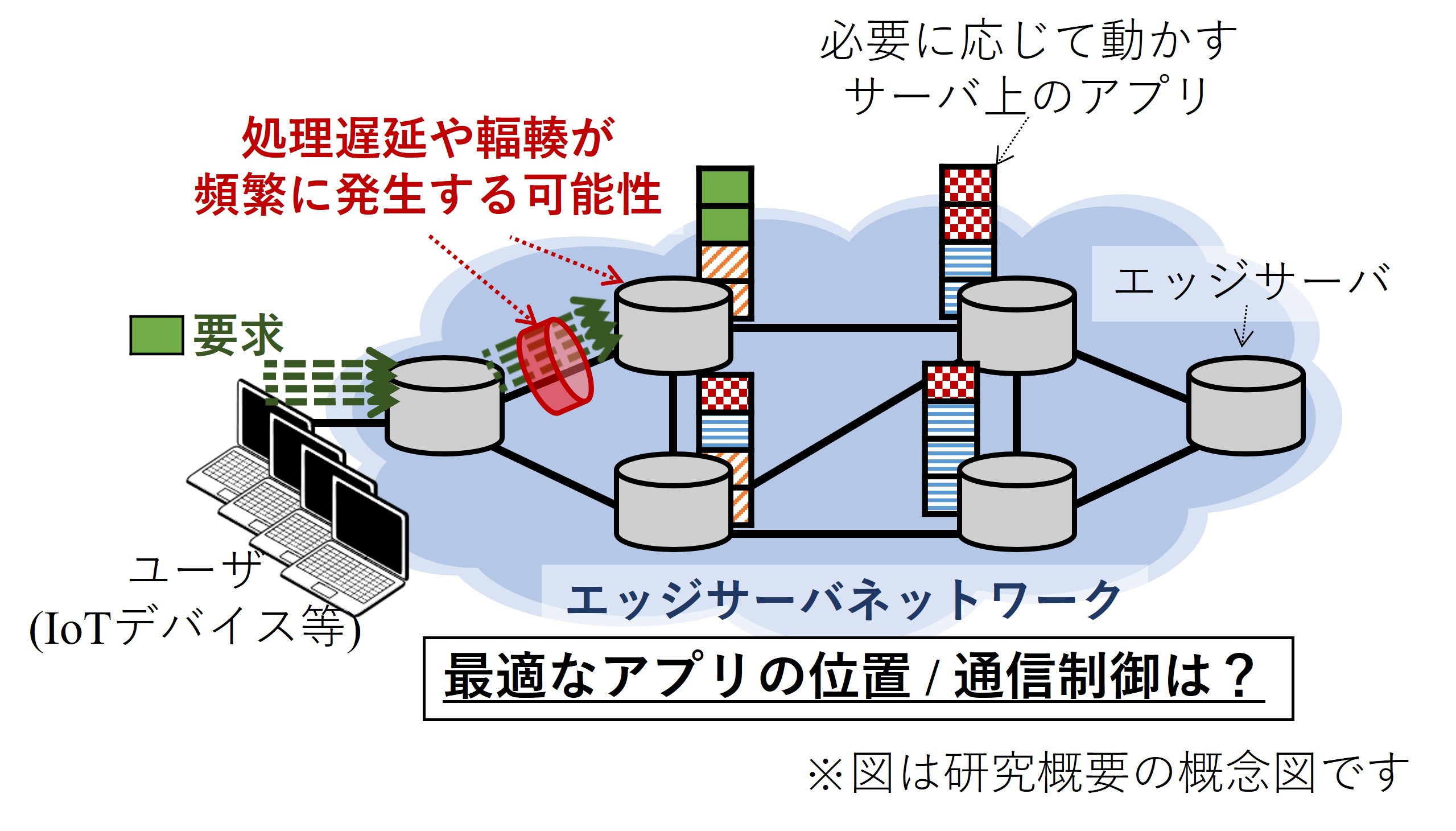

私が最近取り組んでいるのは、ネットワーク工学および最適化技術を応用したエッジコンピューティングにおけるリソース制御の研究です。スマートフォンやIoT機器など、身近なデバイスから日々発生する大量のデータを、ユーザの近くにある「エッジサーバ」で処理することで、通信の遅延を抑え、安定したサービスを提供する技術がエッジコンピューティングです。私の研究では、アプリケーションの配置や通信経路の制御を、組合せ最適化やメタヒューリスティック手法を用いて効率的に行う方法を検討しています(図1)。

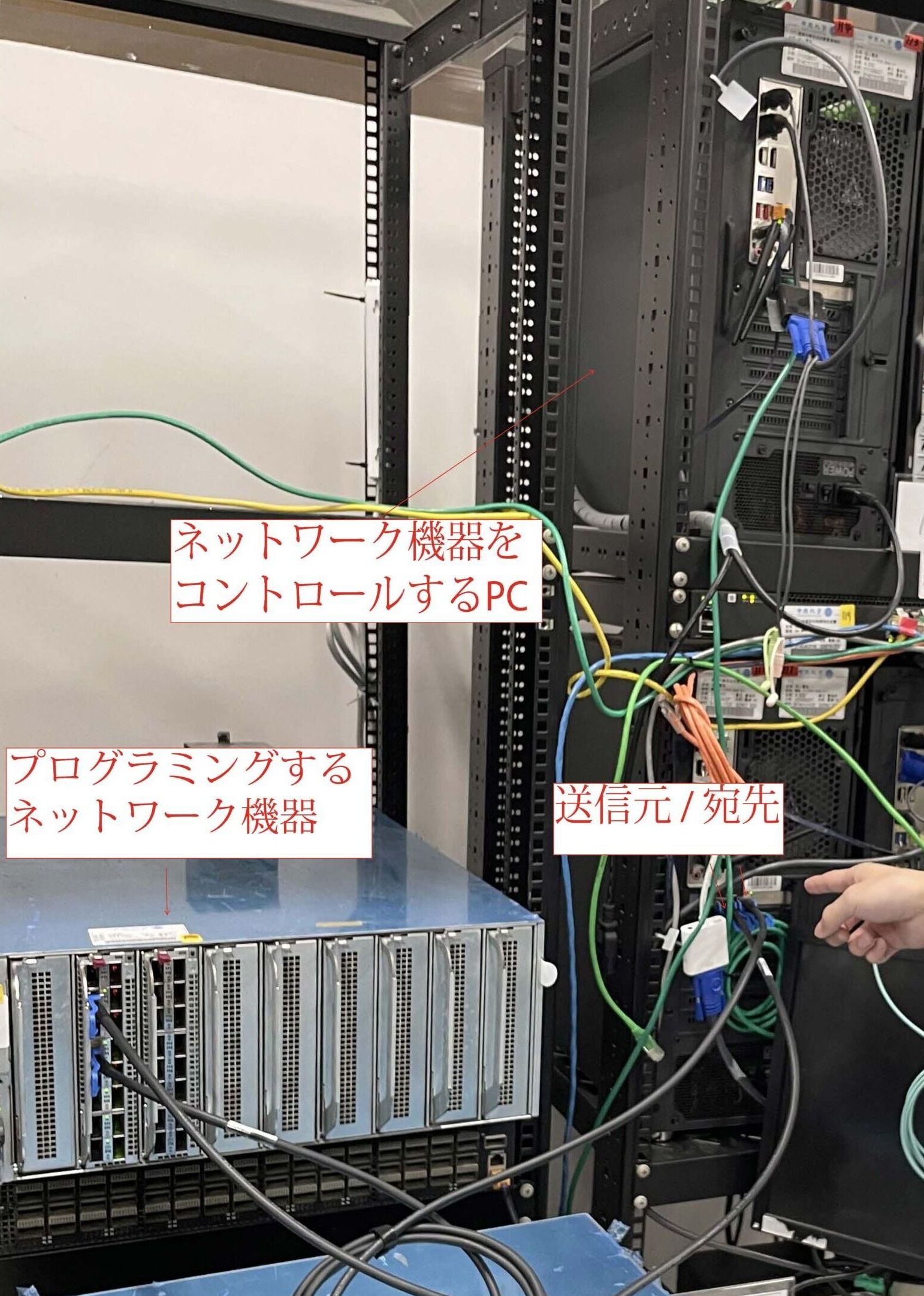

博士課程在学中には、海外の大学へ短期研究留学し、その中でネットワーク機器プログラミングを用いた実機実装に取り組みました(図2)。ネットワーク機器をプログラミングすることで、新たな機能や動作を柔軟に設計・変更することが可能になります。この実装経験を通じて、理論と実践の両面からネットワーク技術を深く学ぶことができました。今後は、この技術と最適化手法を融合させたエッジネットワーク制御の研究にも挑戦していきたいと考えています。

-

(図1)

-

(図2)

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

私の研究分野の魅力は、理論と実装の両面から課題解決に取り組める点にあると感じています。ネットワークの最適化や制御といった課題に対し、数理的なモデルやアルゴリズムを用いて改善策を設計し、その有効性をシミュレーションなどで検証していく過程には、大きなやりがいがあります。博士課程在学中の留学では、実機を用いた試行錯誤のなかで、理論と現実のギャップに向き合う姿勢を学びました。現在は主に数理的なアプローチを軸に研究を進めていますが、将来的には実装との統合的な検討にも取り組んでいきたいと考えています。理論だけでは見えない現場の感覚や、実装だけでは捉えにくい本質的な構造の両方に触れられることが、本分野の大きな魅力だと思っています。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

学生時代は、学業や研究だけでなく、興味を持ったことに積極的に取り組んでいただきたいと思います。何かに夢中になる経験や、失敗を恐れず挑戦する姿勢は、将来思いがけない形で役に立つことがあります。また、時間に少し余裕のある今だからこそ、自分自身と向き合い、物事にじっくり向き合うことができる貴重な時期でもあります。遊びや趣味も含めて、多様な経験を通じて視野が広がり、自分なりの価値観や判断軸が育まれていくと感じています。今は目的がはっきりしていなくても、その過程で得た感覚や考え方が、後に自分を支える土台となるはずです。ぜひ、自分の「おもしろい」と思えるものを大切に、充実した学生生活を送ってください。

-

- ●趣味や休日の過ごし方

趣味は、学生時代にほんの少しだけ弾いていたギターを、休日に気分転換として弾くことです。長く続けているわけではないため腕前はあまり自信がありませんが、研究とはまったく異なる頭の使い方ができるのが心地よく、コードを練習したり、好きな曲をゆっくり弾いたりしながら、リラックスした時間を過ごしています。最近は、研究の合間に音楽に触れる楽しさをあらためて思い出し、自分のペースでのんびりと続けています。

-

-

-

-

-

-

-

- 木村 尚敬 助教(2024年8月1日着任)

- ●担当科目

- 応用化学実験

- ●出身地(都道府県/国)

- 岡山県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

繊維の構造と機能・物性の関係を明らかにし、これを通じて人の生活を豊かにする新しい高分子材料を生み出していく分野です。修士論文研究では樹木の細胞壁の形成メカニズムの研究を生化学的手法と電子顕微鏡観察を用いて行いました。次いで、博士論文研究では微生物産生ポリエステルと呼ばれる生分解性のポリエステルの構造研究に取り組み、繊維中に形成される高次構造と酵素による分解機序を電子顕微鏡観察などから明らかにしました。同時に多糖類誘導体繊維の高次構造解析も行いました。岡山大学着任後は、世界で最高強度を持つ有機高分子材料の一つであるポリベンゾビスオキサゾール、カーボンナノチューブや細胞壁成分であるセルロースナノファイバーなどからなる材料の構造・物性相関やそれらの応用利用について研究を行っています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

研究の魅力は、世界中で誰も知らないことを、自分の手で明らかにする喜びを持てることだと思っています。自分が興味を感じ、その興味を持続できる研究を続けていきたいと思います。研究途上で、本来のやりたい研究から外れてしまうこともあるかもしれませんが、目に前のテーマに興味を持ち続け真摯に取り組んでいると、将来きっと自分のやりたい研究に回帰ができて、しかも予想していなかった発見に繋がると思っています。

お世話になった先生や恩師達からの心に残っている言葉です。

・「何でもそうだけれどもある程度のセンスと持続力が大切。何かを継続してやっていると、ふっときれいだなとか、あっ、面白いなと感じるものに出会う時がある。」

・「輝石在泥沼 独創至発見」(輝石は泥沼にあり、独創は発見に至る)

・「研究をやっていて、ある時ふと突き抜けたと感じることがある。突き抜けたと思ったら走りなさい、誰も追いつけないくらい遠くまで。」

・「研究に必要なのは持続力とそれを支える体力。それらが、想像力、突破力、新しいものを見つける力の基本だと思う。」

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

・たくさん本を読んで、良い本と巡り会ってください。 ・人生を通して付き合える良い友人をつくってください。 ・大学4年間、これだけは途中やめずに続けたと言えるものを創って下さい。安易にやめずに続けることが一種の自信を形づくってくれるように思います。 ・大学時代が人生の宝の一時になるように、目の前にやってきたことには前向きな気持ちで取り組んで下さい。 ・留学や国際学会への参加のチャンスがあれば、積極的に取り組みましょう。考え方や視点を変える大切なチャンスになると思います。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- http://achem.okayama-u.ac.jp/polymer/index.html

- ●趣味や休日の過ごし方

- 岡山や関西(以前は東京)の美術館や博物館を訪れています。そのほか、ジョギングが趣味です。

-

-

- 飯田 裕也 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 実践情報・計算科学概論

- ●出身地(都道府県/国)

- 愛知県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

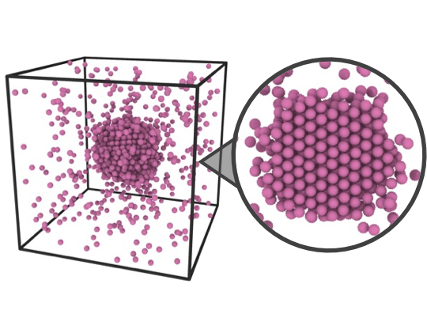

私の専門は化学工学です。化学工学は、薬や材料などの有用な化学物質を大規模に、あるいは効率的に作る方法を考える学問です。そのために、化学反応や熱の移動といった複雑な現象を「モデル化」して、数式で表現し、解析することが大切になります。そうしたさまざまな現象の中でも、私はこれまでは微粒子がどのようにできるかに注目して研究してきました。たとえば、分子シミュレーションという方法を使って、分子がどのように集まり、微粒子の“核”ができるのかを調べたり、その核が成長していく様子を化学工学的な考え方でモデル化した微分方程式を解いて解析したりしています。こうした研究を通して、「どんな条件なら目的の粒子をうまく作れるか」といった、合理的な粒子づくりの方法を探ってきました。岡山大学でも、シミュレーションやモデル化の技術を使って、有用な材料を効率よく設計・開発するための方法論の確立に取り組んでいます。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

教科書を読んだりする単なる勉強とは違って、研究は世界でまだ誰も知らないことを明らかにして、教科書を作ったり整理し直したりする活動です。自分が明らかにした事柄が未来の教科書になるかもしれないというのは研究の一つの魅力だと思います。それから研究やそれを遂行するための勉強をしていく中で、一見関係なさそうなものが実はすごく密接に結びついていたことに気づくのは爽快です。先に述べた化学工学におけるモデル化は現象を数式で表す作業ですが、現実世界に転がっているわけでもない数学の性質・概念が、現実に起きていることと結びついているのって奇跡だと思います。そうした奇跡のような瞬間に立ち会うためにも、私は現象の本質を丁寧に見つめ、できるだけシンプルに考えることを心がけるようにしています。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

学生時代のうちに、自分は何に興味があるのか、何が好きなのかを知っておくことはとても大事なことだと思います。それを知っておくと人生の中でしんどい時期に心の安定を保つのに役立ちます。既に自分が熱中できることがあるのならそれに打ち込むのがいいのと思うし、まだないという人は自分が少しでもやってみたいと思ったことをとりあえずトライしてみるのを繰り返すといいと思います。大事なのは自分が自然に楽しいと思うかどうかです。周囲の人、大多数の人が楽しそうにしているからといってそれを無理に楽しもうとする必要はないです。色々試す時間と自由の多い学生のうちに、自分がなんとなくこういうのが面白いかもと感じるものが見つかれば良いと思います。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- http://achem.okayama-u.ac.jp/interface/

- ●趣味や休日の過ごし方

バスケが好きで休日は国内リーグの試合をLive配信で観て過ごすことが多いです。現地に観戦しに行くこともあります。写真は2023年に沖縄で開催されたワールドカップを見に行った時のものです。たまに友人とバスケをするということもあるので、その時に動けるようにジムで筋トレしたり、ランニングをしたりしています。あと猫が好きです。母から不定期に送られてくる実家の飼い猫の写真を見て英気を養っています。

-

シカゴのダウンタウンを友人と徘徊した写真(写真右手前が本人)

- 新田 菜摘 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 現在職務上授業は担当していませんが、有機合成系の実験補助をしています。

- ●出身地(都道府県/国)

- 島根県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

私の研究分野は主に有機化学です。学部・大学院(広島大学)では、有機化学をベースとして、超分子や高分子の合成や機能性の評価をしてきました。2023年3月に理学博士の学位を取得した後、2年間シカゴ大学で博士研究員として働いていた時は、超分子の中でもインターロック分子/ポリマーの合成を主にしていました。岡山大学では、触媒システムの開発やグリーンケミストリーの研究を行います。一言に有機化学といっても、超分子化学や高分子化学、触媒化学のように、他の研究領域と部分的に融合しながらいろんな化合物を合成してきました。岡山大学では、これまでと違った特性をもつ機能性分子を開発します。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

有機化学・有機合成の魅力は、分子レベルで新しいものをつくり出せることだと思います。新しいものをつくるためにはその分失敗も多く大変そうに感じる人も多いかもしれませんが、失敗だと思ったらそれが新しい反応機構だったり、化合物だったりすることも、有機化学(有機合成)の魅力の一つだと思います。

‘The bean’ in Chicago

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

学生時代は、自分のために使える時間が一番ある時だと思います。興味のあることに、とことん時間を使うといいと思います。また、海外に行ってみるのも貴重な経験になると思います。日本とは全く違う言語・文化に触れることで、語学力の向上だけでなく、自分を見つめ直す、いいきっかけができると思います。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- 岡山大学 依馬研究室(合成有機化学研究室) http://achem.okayama-u.ac.jp/soc/

-

- ●趣味や休日の過ごし方

研究室に行ったり、家族と出かけたりしています。