総合技術部(以下、同部)は、12月13日に岡山市立財田小学校(岡山市中区)で開催された「第三回財田科学フェスティバル」に出展しました。同フェスティバルは財田小学校の児童を対象に、株式会社中国銀行東岡山支店の主催でSDGsの取組みと一環として行われ、今回で3回目となります。「南極クラス」と題した元南極観測隊の隊員による講演と科学実験の2部構成になっており、科学実験では総合技術部の出前実験と東岡山工業高等学校の生徒によるロボットでのサッカー体験が行われました。

同部から「ペットボトルで万華鏡を作ろう!」「クロマトアートでしおりを作ろう!」「入浴剤を作ろう!」「冷え冷えスライムを作ろう」の4テーマを出展し、18人の参加者がそれぞれのテーマを順番に回り全てのテーマを体験しました。また岡山城東高校の生徒7人がボランティアで出前実験に協力してくれ、参加者が安全に科学実験を行えるよう補助しました。参加した子ども達は、身近な科学に驚いたり喜んだりしながら、友達と一緒に工夫して取り組んでいました。

医学系技術課の楢崎課長は「子どもたちは眼をキラキラさせながら熱心に取り組んでおり、楽しそうな表情で工作していたのがとても印象的でした。今回の体験が、科学に親しみを感じるきっかけとなり、今後の興味や学びにつながれば幸いです」とコメント。

同部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部の共催などにより実施しており、学内だけに限らず学外も含めさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子どもたちが楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の技術職員らの活動にご期待ください。

<参考>

・総合技術部が「第2回財田科学フェスティバル」へ出展

【本件問い合わせ先】

岡山大学総合技術部 出前実験ワーキンググループ

E-mail : tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

総合技術部HP

万華鏡づくりの様子

入浴剤作りの様子

スライム作りの様子

集合写真

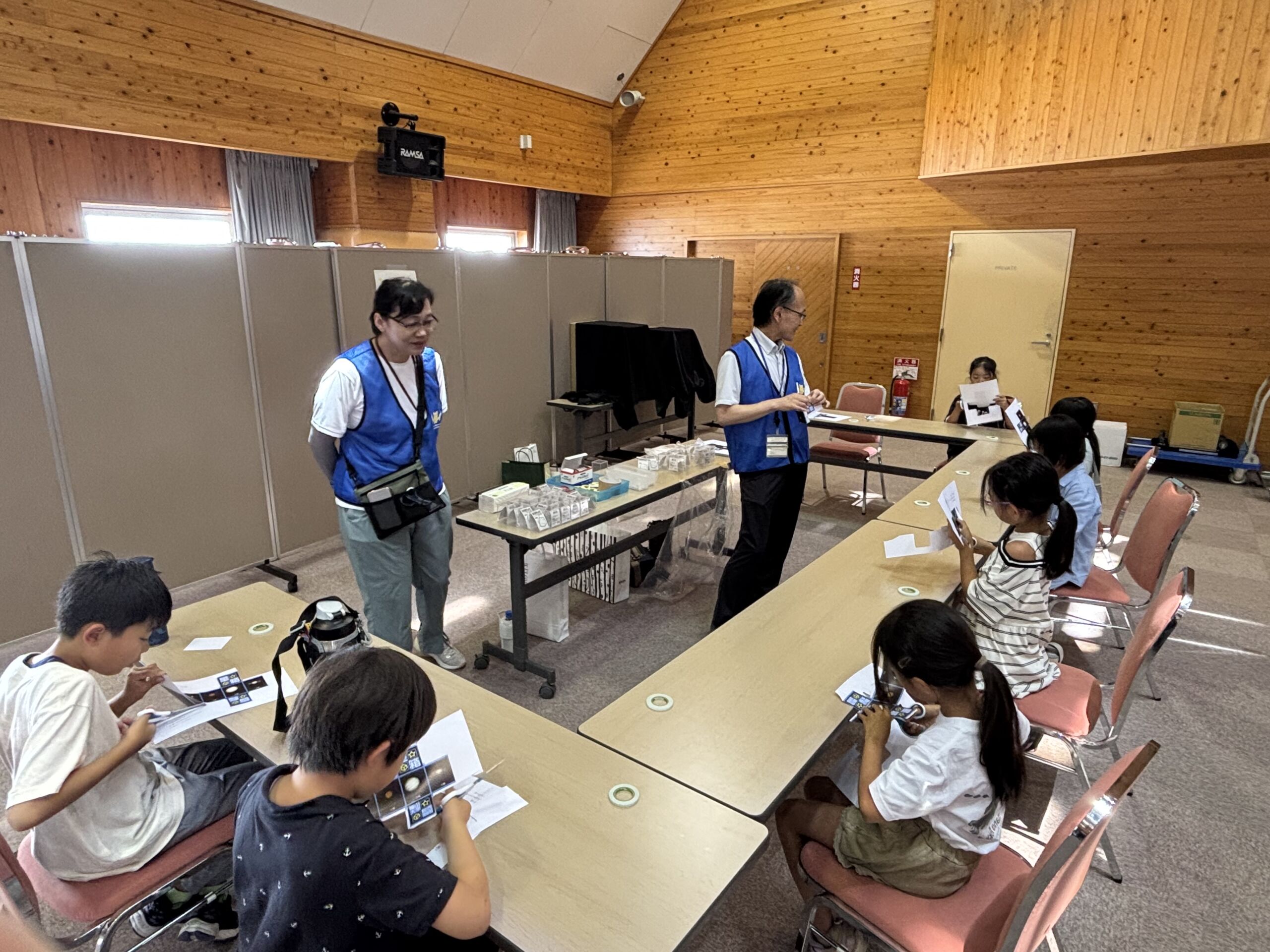

総合技術部は、11月8日に鹿田キャンパスの鹿田会館でCMA-Okayama(岡山医療連携推進協議会)と協働して「子ども向けワクワク実験室2025」特別ワークショップを開催しました。

CMA-Okayamaでは、加盟10病院の職員を対象に、相互交流とウェルビーイング向上を目的とした多彩なセミナーを企画しており、本ワークショップは、加盟病院の職員やその家族との親睦を深めるイベントとして、昨年度に引き続き2回目の開催となりました。

当日は、開会に先立ち、CMA-Okayama専門部会(医療人材育成連携) 森実真議長(岡山大学病院副病院長)と総合技術部 田村義彦部長より挨拶があり、各実験テーマを担当する技術職員の紹介の後に実験に取り組みました。実験テーマは、昨年度大人気だった「スライムで遊ぼう」「入浴剤を作ろう」に加えて、「星箱を作ろう」「浮沈子を作ろう」の4テーマを実施しました。小学生を中心に18人の子どもたちとその家族が参加し、グループに分かれて順番にすべてのテーマを体験しました。子ども達はどのテーマも真剣な表情で取り組み、ワクワクする実験を通して身近な科学に触れました。会場は笑顔にあふれ、参加者の和やかな親睦の時間となりました。

医学系技術課の玉田祐里技術専門職員は、「CMA-Okayama主催「子ども向けワクワク実験室2025」に初めて参加し、星箱づくりを担当しました。土星などの星が印刷された箱の展開図を切って組み立て、光を入れて暗室で観察すると、子どもたちは「光った!きれい!」と大喜び。ほかにも身近な科学の実験が並び、みんなが夢中になる姿が印象的でした。この体験が科学への興味につながれば嬉しいです。」とコメント。

本学総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部の共催により実施しており、学内だけに限らず学外も含め、さまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子どもたちが楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の技術職員らの活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

岡山大学総合技術部 出前実験ワーキンググループ

E-mail : tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

総合技術部HP

岡山医療連携推進協議会(CMA-Okayama)HP

森実真副病院長の挨拶

田村義彦部長の挨拶

「星箱を作ろう」の様子

「浮沈子を作ろう」の様子

総合技術部は9月18日に、朝日こどもクラブ伊島本校の依頼を受け、「わくわく体験教室 in 朝日こどもクラブ伊島本校」を開催しました。朝日こどもクラブでは、生活や遊びといった学童保育の要素に加えて様々な体験活動を日々の保育に取り入れる体験型学童保育に取り組んでいます。今回の実験教室は、体験活動の一環として依頼があり、初めて企画し開催しました。

事前に申し込みがあった朝日こどもクラブ伊島本校に通う小学生42人が参加し、「ペットボトル万華鏡を作ろう」、「スライムで遊ぼう」、「入浴剤を作ろう」の3つのテーマを、グループに分かれて順番に体験しました。

どのテーマも好評で、児童らは講師の説明を熱心に聞き、同じグループの友達と相談しながら真剣に取り組んでいました。中には、以前に今回の実験教室のテーマを体験している児童もおり、体験したことのない友達に対して、やり方を教えて助け合いながら取り組んでいる姿がとても印象的でした。

今回初めて参加した津山工業高等専門学校の久保田絢香主任技術員は「このたび、岡山大学・津山高専技術職員相互受入研修の一環として、岡山大学主催の出前実験の「スライムで遊ぼう」ブースに参加させていただきました。 材料である洗濯のり液とホウ砂水を混ぜ合わせると、弾力と粘りを持ったスライムができあがり、子どもたちからは大きな歓声が上がっていました。 さらに、用意された色付きの洗濯のりから好みの色を選ぶだけではなく、複数の色を混ぜて自分だけの新しい色を作り出そうとする児童もおり、科学への好奇心や発想の豊かさを感じました。今回の体験を通じて、子どもたちが「科学の面白さ」に触れ、将来への学習意欲や進路選択につなげてもらえたら大変うれしく思います。また、私自身もスライムづくりを初めて体験し、実験の楽しさを児童と共有できたことは貴重な学びとなりました。 最後に、このような貴重な機会をいただきました朝日こどもクラブの皆様および岡山大学の皆様に心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 」とコメントしました。

総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めてさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子どもたちが楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

総合技術部HP

入浴剤を作ろうの様子

ペットボトル万華鏡を作ろうの様子

総合技術部は、8月7日に小学4〜6年生を対象とした「小学生のための工学実験教室2025」を本学津島キャンパスで開催しました。本実験教室は今回で16回目の開催となり、前年度から継続して実施している「スペクトル分光器を作ろう」、「3Dプリンターでオリジナル貯金箱を作ろう」に加え、「消しゴムを作ろう」を含めた3つのテーマ(定員各10名)で実施し、小学生とそのご家族が参加しました。

「スペクトル分光器を作ろう」では、はじめに講師の技術職員が、光のスペクトルとは何か、スペクトル分光器の作り方等を説明。その後、子どもたちははさみやカッターナイフを使って台紙から分光器のパーツを切り出し、光を分けるための回折格子、波長を測るスケール等を貼り付け、箱形に組み立てました。次に、組み立てたものに色を塗ったり絵を描いたりして、自分だけの分光器を完成させました。最後に、完成した分光器で白色の光(自然光、白熱灯、蛍光灯、LEDライト等)を見たり、ノートPCにさまざまな色を表示させたりして観察しました。子どもたちは、白い光が虹色に分かれるのを見て驚き、さまざまな色の光の観察を楽しんでいました。

「3Dプリンターでオリジナル貯金箱を作ろう」では、パソコンで貯金箱のフタをデザインするグループと、貯金箱の本体に色塗りをするグループに分かれて、途中交代しながら作業を進めていきました。貯金箱のフタをデザインするグループでは、簡易的なモデリングソフトを使って、技術職員とテクニカルリサーチャー(TR)とで参加者を個別にサポートしながら、それぞれのオリジナリティある形状のフタを完成させていきました。本体に色塗りをするグループでは、アクリル絵の具やマジックなどでそれぞれの貯金箱を自分好みの色に仕上げていました。最後にこれらを組み合わせ、自分だけの貯金箱を完成させることができました。また、3Dプリンターの原理の説明や、実施施設である工作センター内にある他の機械の見学も行い、参加者のみならず一緒に来られた保護者の方にも興味を持っていただけました。

本学学術研究院環境生命自然科学学域の沖原巧講師にご協力いただき、今年度新しいテーマとして、「消しゴムを作ろう」を実施しました。ポリ塩化ビニルというプラスチックと、可塑剤というプラスチックが溶ける油、炭酸カルシウムを混ぜてオリジナルの消しゴムを作りました。炭酸カルシウムはチョークの粉に岡山県産の牡蠣の殻を砕いたものを混ぜてあり、好きな色を選んで量り取りました。油は駒込ピペットを使用し、全てを混ぜてから真空ポンプで脱気し、脱気中に泡が出て全体が膨らんできたように見える様子を興味深く観察しました。シリコン型に流し込み、150℃の恒温槽に入れて30分ほど待ち、取り出して氷水に漬けて固まってから取り出しました。思った通りにできたものや固まり切らないものもありましたが、失敗も実験として学びました。

同部の地域貢献・科学啓発活動は、本学工学部の共催により実施しており、今後も学内外等で小学生向けの講座を開催し、子どもたちが楽しく科学に触れられる活動を継続していきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学、そして総合技術部の活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

総合技術部地域貢献ワーキンググループ

E-mail: tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

参加者に実験教室の説明をする田村義彦部長

完成したスペクトル分光器を覗き込む参加者

モデリングソフトを使って貯金箱のフタをデザインする参加者

消しゴムの材料を型に流し込む参加者

本学の理学部と工学部、総合技術部は8月8~10日の3 日間、岡山タカシマヤで開催された「おもしろワクワク化学の世界―’25岡山化学展」に出展しました。3日間の来場者数は2,086人に達し、大盛況でした。

「おもしろワクワク化学の世界―’25 岡山化学展」は、さまざまな実験を通して化学について楽しみながら学んでもらおうというイベントで、県内の大学や企業が14ブースを出展しました。公益社団法人日本化学会中国四国支部が主催、岡山県教育委員会、岡山市教育委員会、県内の大学、放送局など本学を含め12の団体が後援。中四国各県で開催されており、岡山県での開催は11年ぶりです。

今回の開催は夏休み期間と重なったこともあり、会場は多くの来場者でにぎわいました。特に最終日には、開場から1 時間も経たないうちに入場制限を設けるほどで、約1 時間半にわたり入場待ちの列が続きました。会場では、14 ブース全てを回ってスタンプを集める

子どもや、連日参加する家族の姿も見られ、化学の不思議を楽しく体験していました。

理学部は「見えないつぶつぶ大発見!分子模型を作ろう!!」、「水を吸うふしぎな粉を使って実験しよう」、「フシギ!かたまる水!ダイラタンシー体験」、「てのひらでシャボン玉を爆発させよう」の4テーマ、工学部は「プチっとふしぎ!カラフルいくらを作ってみよう!」、「お風呂でサイエンス!入浴剤を作ろう!」、「セロハンテープでキラキラかがやくミニステンドグラスを作ってみよう!」の3テーマ、総合技術部は「じわ~っとひろがる色のマジック!クロマトアートでしおり作り!」のテーマで出展しました。

担当した学術研究院環境生命自然科学学域の大久保貴広教授は「化学はわれわれの生活に最も密着した学問であるにもかかわらず、学校での勉強で嫌いになる子どもたちが多いのが現実。会場で実験をしている真剣なまなざしや、驚いたときの歓声を聞くと化学を純粋に楽しんでくれていることを実感できました。これを機会に一人でも多くの子どもたちが化学に興味をもってくれることを願っています」とコメント。また、総合技術部本部長である佐藤法仁副理事・副学長・上級URA は「大久保教授をはじめ、関係の皆さまに厚く御礼申し上げます。総合技術部のみならず、本学の総力を合わせて化学が成すワクワクドキドキを伝えられたと思います。引き続き、研究大学として化学の面白さをお伝えし続けます」と、今後の抱負も含めてコメントしました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学:岡山大学の取り組みにご期待ください。

【本件問い合わせ先】

学術研究院 環境生命自然科学学域 教授 大久保 貴広(理学部化学科)

E-mail:ohkubo◎okayama-u.ac.jp

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

多くの来場者でにぎわう会場

真剣に取り組む子どもたち

真剣に取り組む大人も

パンフレット

本学技術統括管理本部を構成する組織のひとつである総合技術部は、8月4日に岡山市立山南公民館(岡山市東区)で開催された「令和7年度山南公民館夏休みきっずくらぶ」に昨年度に引き続き出展しました。

今回の出展は、昨年度抽選にもれた子どもさんの残念がる声が多かったとのことで、再度同じテーマ(「ペットボトルでつくるキラキラ万華鏡」「入浴剤を作ろう」「スライムで遊ぼう」)で依頼をいただき、昨年度に引き続き2回目の実施となりました。

抽選で選ばれた小学生20人が参加し、3グループにわかれてブース形式で3テーマを体験しました。昨年度同様、山南学園の高等部から5人がボランティアとして参加し、朝早くから会場準備や受付・誘導係などを手伝いました。

「ペットボトルでつくるキラキラ万華鏡」は人気のテーマで、終わりの会でも「楽しかったのは?」の問いに万華鏡を挙げる子どもさんが多く、それぞれがビーズやおはじき、クリップなどを選び、オリジナルの万華鏡作りを楽しみました。「入浴剤を作ろう」では、好きな形や色、香りを悩みながら選び、オリジナルの入浴剤を作りました。型におさまりきらず残った入浴剤の粉に水を少しずつ入れてシュワシュワと発泡する様子を「炭酸ジュースみたい!」と興味深く観察しました。「スライムで遊ぼう」は夏にピッタリの子ども達にも人気のテーマで、好きな色で作成し手触りを楽しみました。

今回、地域貢献活動に賛同し、ご協力いただいた学術研究院ヘルスシステム統合科学学域の森井真理子研究助教(特任)は「初めて参加させていただき、総合技術部の皆さまの継続的な取り組みや、子どもたちに安全に楽しく科学に興味を持ってもらうための多彩な工夫に、深く感銘を受けました。今後も活動への協力を続けながら、この経験をきっかけに自身の専門性を活かしたアウトリーチ活動へとつなげていけたらと思います。」とコメントしました。

総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子ども達が楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の技術職員らの活動にご期待ください。

<参考>

総合技術部が「令和6年度山南公民館夏休みきっずくらぶ」へ出展~地域の子どもたちに夏休みの思い出をお届け~

【本件問い合わせ先】

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

入浴剤を作ろう

スライムで遊ぼう

ペットボトルで作るキラキラ万華鏡

田村部長の挨拶

本学技術統括監理本部を構成する組織のひとつである総合技術部は7月31日に岡山市男女共同参画社会推進センター「さんかく岡山」(以下、さんかく岡山)主催のもと「小学生のための工作実験教室~ドキドキ☆作って発見!わくわく科学工作ラボ~」を開催しました。さんかく岡山が取り組む男女共同参画学習支援事業「コドモさんかくゼミ」では、夏休みを中心に、児童やそのご家族に向けた男女共同参画の学習プログラムを開講しており、この度そのイベントの講師を依頼され 、企画し開催しました。

事前に申し込みがあった小学校高学年児童を中心に17人の子どもたちとそのご家族が参加し、「ペットボトル万華鏡を作ろう」、「クロマトアートでしおりを作ろう」、「入浴剤を作ろう」の3つのテーマを、グループに分かれて順番に体験しました。

どのテーマも好評で、児童らは講師の説明を熱心に聞き、同じグループの友達と相談しながら真剣に取り組んでいました。中には、作った作品を誇らしげにご家族に見せている児童もいて、自分で作れた達成感や喜びを共有している姿がとても微笑ましく印象的でした。

イベント終了後の参加者アンケートでは、次はこんな実験をやってみたいなど、今の子どもたちが興味のあることを知ることができ、今後の出前実験を企画する上で参考となる意見を数多く得ることができました。

総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めてさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子どもたちが楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

栗本課長の挨拶

ペットボトル万華鏡を作ろうの様子

入浴剤を作ろうの様子

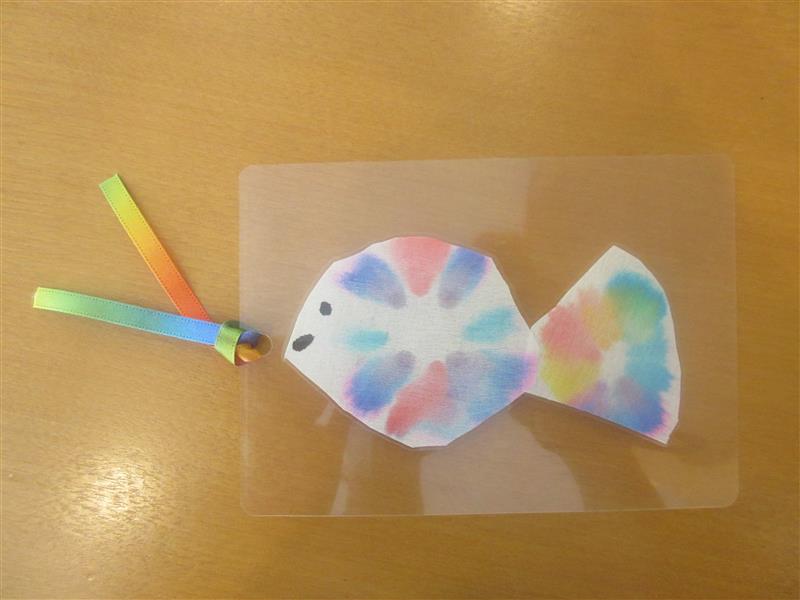

クロマトグラフィーでしおりを作ろうの様子

本学技術統括管理本部を構成する組織のひとつである総合技術部は、7月25日に岡山リサーチパークで開催された令和7年度岡山リサーチパーク一般公開に「おもしろ体験でぇ~」に出展しました(「おもしろ体験でぇ~」は7月25日、7月26日の二日間開催)。同イベントは、県内のものづくりを支える拠点施設が集まっている岡山リサーチパークを県民の皆さん、特に未来を担う子ども達に一般公開し、科学技術やものづくりの素晴らしさを体験してもらうことを目的に毎年実施されており、今年度は「ひらけ!好奇心のとびら!」をテーマに実施されました。

総合技術部からは「クロマトアートでしおり作り」のテーマを出展し、46名の子ども達に色が分かれる不思議を分かりやすく体験してもらいました。クロマトアートの「クロマト」とは何かという話から始まり、水性ペンの色素が分離する実験をしてからしおり作りに取り掛かりました。ペンを楽しそうに選ぶ姿や、スポイトで水を垂らすとまったく異なる柄に変化する様子を真剣に観察する表情が印象的でした。

「クロマトアートでしおり作り」のテーマを担当する安信香苗技術専門職員は「配置されたコースは 対象年齢が小学校3年生以上ということや、1回あたりの実施時間にゆとりがあったので、しおりの柄はクロマトグラフィーという技術を使って作るというお話もできました。馴染みのない言葉ですが子ども達にも身近な材料でできる実験なので、日常に隠れた科学や技術を感じてもらえたのではないかと思います。これをきっかけに、もっと身近な科学に興味を持ってもらえたら嬉しいです。」とコメントしました。

総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子ども達が楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の技術職員らの活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

クイズに答える参加者達

色素を分離させる様子

しおり作りの様子

参加者の作品

本学技術統括監理本部を構成する組織のひとつである総合技術部は、7月4日(金)にきびプラザ(岡山県加賀郡吉備中央町)で開催された「岡崎嘉平太記念館令和7年度わくわく科学塾」に出展しました。2025年に10校中9校が3校に統合され、全4校となった吉備中央町の小学校から約50人が集まり、科学に触れる体験をしました。

総合技術部から「ペットボトル万華鏡を作ろう」「クロマトアートでしおりを作ろう」「入浴剤を作ろう」「スライムで遊ぼう」「人工いくらをつくろう」「星箱を作ろう」「ストローとゴムで作ってみよう」「コマ回し」の8テーマを出展し、子ども達は時間中に1つでも多くのブースを周れるよう、友達と相談しながら時間いっぱい楽しんでくれました。

「ペットボトル万華鏡を作ろう」では、事前にペットボトルをカットしたり、工作センターの機器を使用した治具を利用したり、テーマ担当の工夫で低学年の子どもも安全に、限られた時間の中でも多くの子ども達が作ることができました。「クロマトアートでしおりを作ろう」では、慎重にスポイトを使う姿や水性ペンの色が分かれて広がる様子を見て驚く子ども達の表情が印象的でした。「入浴剤を作ろう」や「スライムで遊ぼう」「人工いくらをつくろう」は子ども達に大人気のテーマで、今年も多くの子ども達が殺到し、化学反応による不思議に触れることができました。「星箱を作ろう」では、手のひらサイズの宇宙を、目を輝かせて覗く姿が印象的でした。「ストローとゴムで作ってみよう」は、低学年の子には難しかったようですが、多面体を完成させようと奮闘する姿を見ることができました。「コマ回し」では、色を塗った紙を貼り付けたコマを回してもらうため、回っている時とそうでない時の色の違いを楽しんでもらえました。

今回初めて地域貢献活動に参加したテクニカルリサーチャー(TR)の涌水庸史さんは、「子どもたちが描いた模様を駒に貼り付け、回転させるとどのような模様が見えるのかという体験をさせていただきました。子どもたちが予想した模様と違う模様になって驚いている様子が印象的で、そのような驚きが科学に興味を持つきっかけになってほしいと思います。」とコメントしました。

総合技術部の地域貢献・科学啓発活動は本学工学部との共催で、学内に限らず学外も含めさまざまな場面で開催しています。特に次世代を担う子ども達が楽しく科学に触れ、科学をより身近に感じることのできるテーマを精力的に実施しています。今後も地域中核・特色ある研究大学:岡山大学と総合技術部の活動にご期待ください。

【本件問い合わせ先】

総合技術部 地域貢献ワーキンググループ

E-mail:tech-demae◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください。

総合技術部HP

田村義彦部長の挨拶

スライムで遊ぼうの様子

星箱を作ろうの様子

集合写真