工学部は、12月22日、25日に国際中高大連携事業「SDGs Seminar 2023 Winter」を実施しました。

講演や演示実験を対面とオンラインで実施し、マレーシアの中高大学生、中国の大学生、日本の中高大学生らの合計196人が参加しました。本学農学部とも連携し、岡山大学ならではの“自然化学”を体験できるセミナーとなりました。

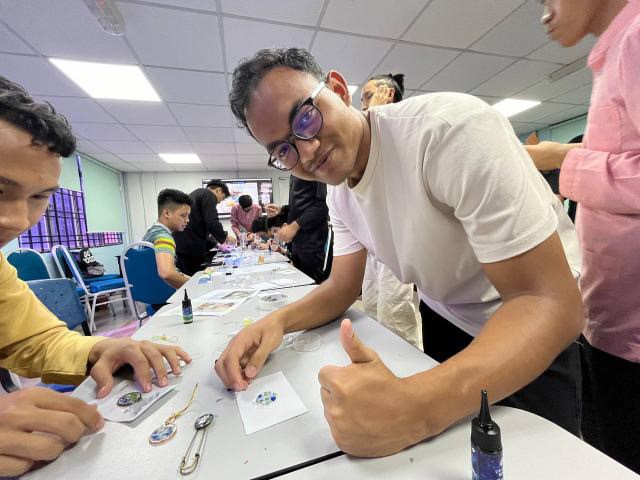

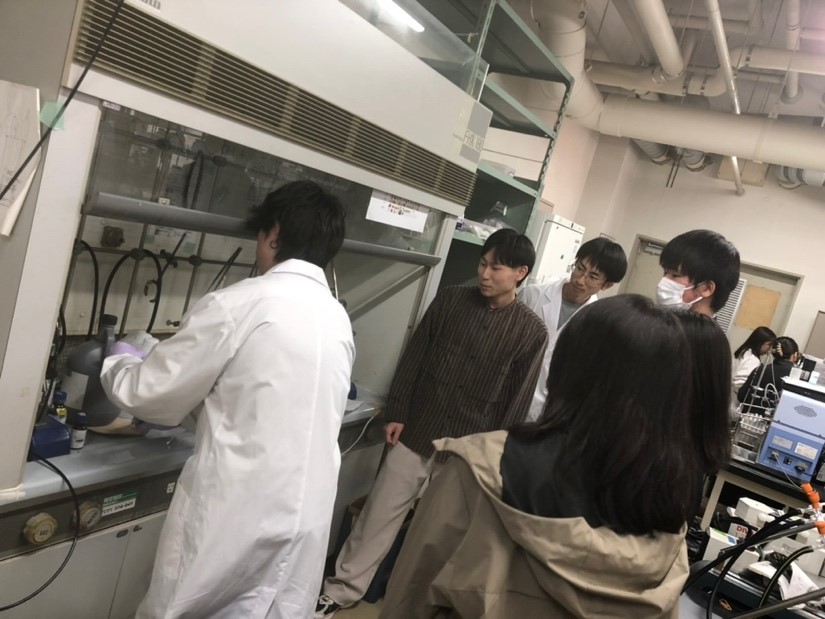

セミナー1日目は、長岡技術科学大学・山口勇気講師らによる講演があり、UV レジンを用いたガラスカレットやマイクロプラスチックを封入するアクセサリーづくりも行いました。ガラスカレットは、日本山村硝子株式会社に協力・後援をいただきました。2日目は、中国科学院のLiu Xingzhu 博士(岡山大学大学院自然科学研究科にて博士取得)らの英語講演が行われ、工学部と農学部では研究室見学など“自然化学”を楽しんでいただけるプログラムを数多く実施しました。セミナーの運営は、岡山大学SDGs アンバサダー「ケムあぐりーズ(工学部と農学部を中心とした学生有志)」らが中心となってサポートしました。この2日間を通して、岡山大学の自然系学部を中心に世界とつながることができました。

今回開催した「SDGs Seminar」は、英語での講演・日本語での技術に関する講演・文化交流・キャリアに関する話題など、研究にとどまらず、幅広いジャンルにおける国際連携として実施しました。同セミナーは、2020年度から実施しており、今回で4回目の開催となります。日本国内からも石川県や大阪府などの各地からオンライン等で集い、中高生・大学生・大学院生・教職員と多様なステークホルダーで学びを共有し拡げていくことができました。なお、セミナーに先立ち、本学・那須学長への表敬訪問も行っています。

工学部は、今後も国際オンラインセミナーなどを通じて、持続可能な国際交流活動を推進していきます。

UV レジンを用いたアクセサリーづくりをするマレーシア・INTEC教育大学学生ら(マレーシア・INTEC教育大学のオンライン会場より)

工学部で実験の様子を見学する参加者ら(工学部・坂倉研究室)

本件問い合わせ先

工学部長 難波徳郎

岡山大学総合技術部 技術専門職員 中村有里

TEL:086-251-8263

岡山大学大学院環境生命科学研究科博士後期課程大学院生(当時)のQuang-Tuong Luongさん(応用生態学)、岡山大学工学部 環境・社会基盤系の中田和義教授(保全生態学)と勝原光希助教(植物生態学)らの研究グループは、アメリカザリガニの繁殖生態に関する新知見を明らかにしました。本研究の成果は、2023年10月31日に米国の国際学術誌「Journal of Crustacean Biology」の電子版に掲載されました。

- ◆発表のポイント

- ・アメリカザリガニは、2023年6月に環境省と農林水産省によって「条件付特定外来生物」に指定されました。効率的に防除を進めていくためには、繁殖生態に関する知見が必要となりますが、意外にも不明な点が多いのが実情でした。

- ・岡山県内のアメリカザリガニが定着した池で、1年間にわたり毎月、野外調査を継続的に実施した結果、抱卵メスは7月下旬から10月にかけて出現することが分かりました。また、10月初旬から翌年2月中旬にかけて、孵化したばかりの稚仔を抱えたメスが継続的に確認されました。

- ・アメリカザリガニの成熟個体の形態には、繁殖可能時期のForm Iと繁殖できない時期のForm IIがありますが、成熟オスの第3・4歩脚に見られる小さな突起(鍵爪:Hook)のサイズがForm I・IIで有意に異なることを初めて確認しました。

- ・本研究で明らかとなった知見を踏まえて防除方法を検討すれば、絶滅危惧種を含む在来生物に対し深刻な被害を与えているアメリカザリガニの防除を、効率的に進めることが可能になると期待されます。

日本において本種は、親しみある身近な生き物として認識されがちですが、近年までに在来生物に対するさまざまな悪影響が国内外で明らかとなっています。このため本種は、2023年6月に環境省と農林水産省によって「条件付特定外来生物」に指定されました。本種の防除は国内外で進められていますが、効率的に防除を進めていくためには、「いつ、産卵するのか?」などの繁殖生態に関する知見が必要となります。しかし、本種の繁殖生態や生活史は、意外にも不明な点が多いのが実情でした。

岡山県内の本種が定着した池で、1年間にわたり毎月、野外調査を継続的に実施した結果、抱卵メスは7月下旬から10月にかけて出現することが分かりました。したがって、西日本において本種は、夏から秋にかけて繁殖期を迎えることが明らかとなりました。

また、10月初旬から翌年2月中旬にかけて、孵化したばかりの稚仔を抱えたメスが継続的に確認されました。秋の遅い時期に産卵したメスは卵を抱えたまま冬を迎えることになりますが、驚くことに、冬季の低水温下でも卵の発生は進行し続けて、孵化することが判明しました。

本種の成熟個体の形態には、繁殖可能時期のForm Iと繁殖できない時期のForm IIがあり、Form IとIIを脱皮ごとに交互に繰り返す「型周期(Form alternation)」が見られることが知られています。今回の研究で、本種の成熟オスの第3・4歩脚に見られる小さな突起(鍵爪:Hook)のサイズがForm I・IIで有意に異なることが初めて確認されました。繁殖可能時期のForm Iで発達する鍵爪は、交尾の際にメスをしっかりと固定するのに役立つと考えられます。

本種のメスは、1個体あたり数百個の卵を産みます。本研究で明らかとなった知見を踏まえて防除方法を検討すれば、絶滅危惧種を含む在来生物に対し深刻な被害を与えている本種の防除を、効率的に進めることが可能になると期待されます。

◆Luongさんからのひとこと

| 私は現在、ベトナムの大学で研究を進めていますが、岡山大学大学院博士後期課程在学中に修得した外来種対策に関する技術と知識は、ベトナムの持続可能な淡水生態系を維持するうえで重要になると考えています。ベトナムを含む東南アジアでは、アメリカザリガニなどの外来ザリガニ類の分布に関する知見が不足していますので、今後明らかにしていきたいと思います。 |  Luongさん |

◆中田教授からのひとこと

| ザリガニ類の研究を始めて約25年になりますが、アメリカザリガニの成熟オスの脚にある鍵爪のサイズが脱皮ごとに大小に変わることは、今回の研究で初めて気がつきました。まだまだザリガニ類のことを理解できていないと痛感したとともに、生き物の生態の奥深さを実感しました。本種は捕食などを通じて絶滅危惧種を含む水生生物に甚大な被害を与えています。今回の成果が本種の効率的な防除の実現につながることを期待しています。 |  中田教授 |

■論文情報

論文名: Reproductive biology of the introduced red-swamp crayfish Procambarus clarkii (Girard, 1852) (Decapoda: Astacidea: Cambaridae) in western Japan

邦題名「西日本における外来種アメリカザリガニの繁殖生態」

掲載誌: Journal of Crustacean Biology

著者: Quang-Tuong Luong、Rika Shiraishi、Tadashi Kawai、Koki R. Katsuhara、Kazuyoshi Nakata

DOI: https://doi.org/10.1093/jcbiol/ruad063

URL: https://academic.oup.com/jcb/article/43/4/ruad063/7334409

<詳しい研究内容について>

アメリカザリガニの知られざる繁殖生態を解明!~条件付特定外来生物に指定されたばかりの本種の効率的な防除の応用に期待~

<お問い合わせ>

岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域(工)

教授 中田 和義

(電話番号)086-251-8872 (FAX番号)086-251-8872

本学工学部環境・社会基盤系環境マネジメントコースの中田和義教授が,NHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」を監修しました。

テナガエビ

河川や湖沼などに生息する淡水甲殻類のテナガエビ類は,多くの種が海と河川を往来する両側(りょうそく)回遊型の生活史をもちます。テナガエビ類はそのような生活史を有するため,堰やダムなどのように移動を妨げる構造物があると川を遡上できなくなり,大きな影響を受けてしまいます。

中田 和義 教授

中田教授は,そのような構造物においてテナガエビ類などの回遊性水生動物の遡上を可能とするための魚道(ぎょどう)の開発研究などを応用生態工学的な視点から進めています。

今回の放送では,テナガエビの不思議な生態などについて,中田教授が監修を行いました。番組のエンドロールには中田教授の名前も掲載される予定です。以下の予定で放送されますので,ぜひご覧ください!

番組:NHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」

<30分版>

日時:2023年10月20日(金)19:25〜19:55

https://www.nhk.jp/p/ts/GXQ91GZ53Q/episode/te/PK9868G5RV/

<5分版>

日時:2023年10月24日(火)6:20〜6:25

https://www.nhk.jp/p/ts/GXQ91GZ53Q/episode/te/XM8ZJ2YPMV/

番組概要:ギョギョッとサカナ★スター「テナガエビ」

体よりも手が長い、テナガエビ。実はメスのテナガエビに比べて、オスのほうが圧倒的に手が長い!一体なぜ、オスのテナガエビはこれほど長いのか?実はこの手、激しい縄張り争いで使うほか、繁殖期には長い手でメスの体を囲うようにして他のオスから守るのだ。そんな不思議な生態をさかなクンが大解説!さらに今回、甲殻類の特徴「脱皮による成長」にも注目。テナガエビの体はどう大きくなっていくのか。CTに映ったものとは!?

(出典:NHK Eテレ「ギョギョッとサカナ★スター」番組ホームページ)

【お問い合わせ先】

大学院環境生命自然科学学域 教授 中田和義

TEL: 086-251-8872

10月10日(火) 14:00-16:30 工学教育外部評価委員会が本学・共育共創コモンズで開催されました。この委員会では,工学部の教育プログラムの改善・向上を図ることを目的として,学外委員12名をお招きして,意見交換を行いました。令和3年4月の工学部改組後の教育,入試,国際活動,また内部質保証等ついて,貴重なご意見を数多くいただきました。

本学工学部環境・社会基盤系環境マネジメントコースでは2023年9月3日~10日に、さくらサイエンスプログラムの助成を受け、「Student Exchange Program between Okayama University and National Taiwan University ‒ Research Experiences in the field of Environmental Management」を開催しました。岡山大学からは同コース2年生7名、3年生2名が参加し、国立台湾大学からは学部生8名と引率教員としてShao-Yiu Hsu教授が来学しました。

開講式では、難波工学部長に開催の挨拶を頂いた後、守田環境マネジメントコース長によるコース紹介、岡大生による岡山の文化紹介がありました。参加学生は、毎日2つの講義(講師:西村教授、珠玖准教授、九鬼教授、森教授、松井准教授、前田教授、中田教授、勝原助教、工藤准教授)を聴講し、夕方にはラボツアーで、最先端の研究活動に触れる機会を得ました。研究発表会では、ラボツアーで学んだことを他のグループに紹介する発表がありました。また、フィールドトリップでは、小田川の付け替え工事現場を訪問し、国土交通省中国地方整備局高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所の濱田所長から、洪水の発生メカニズムや防止対策について説明を受けました。また、農林水産省中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所の協力を得て、国営かんがい排水事業である香川用水土器川沿岸地区を訪れ、満濃池土地改良区の浅野事務局長、綾歌町小津守池水利組合の土岐組合長、岡田東地域活動組織(あやうた地域広域協定の一構成組織)の籏岡代表、株式会社ウエスコの齊藤氏から、農業水路における環境配慮工法や水生動物保全、農業用水の運用、世界かんがい施設遺産である満濃池の概要などについて説明を受けました。

以上の活動を通して、両大学の学生は環境研究の考え方や岡山大学の最新研究成果などについて学習しました。また、他国の学生と英語でコミュニケーションできる楽しみを感じることができました。また、工学部や環境生命自然科学研究科がこれまで取り組んできた教育研究活動の成果をアピールするとともに、今後の教員・学生交流や共同研究についても議論を進めることができました。これを契機に、環境マネジメントコースでは学生および教員の海外交流をより一層活発に進めたいと考えています。なお、本交流事業は毎年実施する双方向プログラムで、岡大生が台湾を訪問する際には株式会社ウエスコから支援を受けています。

【お問い合わせ先】

大学院環境生命自然科学学域 教授 前田守弘

TEL: 086-251-8993

開講式の集合写真(難波学部長、守田環境マネジメントコース長、西村教授、前田教授と参加学生)

香川用水では、環境配慮型農業用水路を見学しました。

応用生態学研究室のラボツアーでは、学内水循環施設を利用して植生調査を行いました。

善通寺を訪問し、日本の歴史を学びました。

本学工学部工学科では、2024年度から入学定員を増員し、新たに「情報工学先進コース」の設置を計画しておりましたが、この度、文部科学省に設置が認可されました。「情報工学先進コース」では大学院進学を前提とし、学部と大学院の教育に連携を持たせた6年間一貫となる教育を実施します。また、入学時からコースに配属され、早期から専門領域の知識と技術を身に付けるための科目とプログラミングコンテスト参加を行い実践力を養う科目を専門教育科目として配置し、これらを通して課題発見・解決能力や実践力を有した高度情報専門人材を養成します。

「情報工学先進コース」の2024年度入学者選抜は一般選抜(前期日程)にて行い、40人を募集します。大学入学共通テスト利用教科・科目及び配点、個別学力検査で課す教科・科目及び配点は情報・電気・数理データサイエンス系と同様とします。入学者選抜の詳細は11月上旬発表予定の「2024年度一般選抜(前期日程)学生募集要項」で必ず確認してください。(2025年度入学者選抜以降、一般選抜(前期日程)に加え、総合型選抜や学校推薦型選抜を導入するかどうかについては、今後検討する予定です。)

なお、「情報工学先進コース」設置に伴い、2024年度入学者選抜においては、一般選抜(前期日程)における化学・生命系の募集人員目安を10人減員します。

本学工学部環境・社会基盤系環境マネジメントコースの学生が2023年8月13日~22日に、国立台湾大学(NTU)で実施された「SDGsフィールド環境学海外短期研修」に参加しました。岡山大学からは同コース2回生7名、3回生7名が参加し、NTUの学部生15名、大学院生1名と一緒にフィールド環境学を学びました。また本コースからは、前田教授、森教授、宗村准教授、勝原助教が引率と現地指導にあたりました。

開講式では、NTU生物資源・農学部のYu-Pin Lin学部長、生物環境システム工学科のHwa-Lung Yu学科長、本学の前田教授、勝原助教があいさつした後、大学や台湾のことについて説明を受けました。参加学生は、合計7つの講義(講師:Hu教授、Shiau助教、Chiang准教授、Wang助教、Yam准教授、Liao教授、Cheng教授)を聴講し、最先端の研究に触れる機会を得ました。フィールドトリップでは、楊梅水資源回収センター、農業省灌漑部門石門管理事務所、財団法人農業工学研究センター、文青水園水資源回收センターを訪問しました。また、最終報告会では、岡山大学・NTU混成班に分かれて資料をまとめ、他のグループや教員の前で発表しました。

以上の活動を通して、両大学の学生は現地の環境問題や研究アプローチの違いについて理解を深めました。また、他国の学生と英語でコミュニケーションできる楽しみを感じることができました。本交流事業は双方向プログラムなので、次は9月にNTU学生が岡山大学を訪問し、岡大生と一緒にわが国のフィールド環境研究について学びます。

今回の現地訪問では、学生や教員の交流だけでなく、今後共同で取り組むことができる研究課題や教育システムの構築について議論することができました。本イベントは、株式会社ウエスコから支援を受けて実現しました。この場を借りて深く感謝申し上げます。

【お問い合わせ先】

環境生命自然科学研究院 教授 前田守弘

TEL: 086-251-8993

(23.08.28)

開学以来の歴史ある農学部第九教室で、岡大生と国立台湾大生が一緒に勉強しました。

桃園市水道局水資源回収センターでは、灌漑や水資源利用の最先端技術について学びました。

文青水園水資源回收センターでは、浄水施設を見学し、持続的な水資源の利用について理解を深めました。

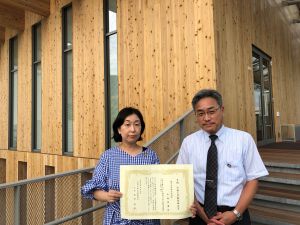

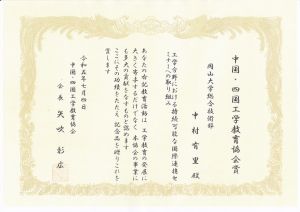

総合技術部教育支援技術課の中村有里技術専門職員が7月4日、「中国・四国工学教育協会賞」を受賞しました。これまで工学部で実施してきた「工学分野における持続可能な国際連携セミナーへの取り組み」が評価されての受賞です。

受賞を受けて中村技術専門職員は「工学部を中心として、国際協定校や国際同窓会のネットワークを活かした活動に評価をいただき、とても光栄です。活動にご協力をいただいた皆様に心より御礼を申し上げたい」と受賞の喜びを述べました。

中村技術専門職員は、公益社団法人日本工学教育協会の教育士(工学・技術)の認定を受けており、岡山で子育てをした肌感覚から小・中・高・大学生にとって期待される国際化学交流を具現化してきました。今後も次世代の工学教育に関する持続的な貢献が期待されます。

詳細は岡山大学HP、新着ニュースに掲載されています。

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12238.html

詳細はこちら