2025-05-15

工学部新任教員の紹介part1

-

- 出原 俊介 助教(2024年10月1日着任)

- ●担当科目

- システムCAD、工学基礎実験実習

- ●出身地(都道府県/国)

- 岡山県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

私の専門はマイクロロボットのための超音波モータの研究です。超音波と聞くと音を想像するかもしれませんが、ここでは人間の耳に聞こえない高周波の振動を指します。普通のモータは磁石の力で動きますが、超音波モータは小さな振動を使って動きます。この仕組みは、とても小さくて軽いモータの実現を可能にします。私は、これまでにない小型の超音波モータを作るために、モータの構造をコンピュータでシミュレーションしたり、試作品を製作して性能を検証したりしています。そんなモータが、スマートフォンのカメラでレンズを動かすだけでなく、次世代の医療機器や新しいデバイスで活躍するかもしれません。小さな部品ですが、いろんな技術を支える可能性があります。この分野は、小さな振動で大きな動きを生む仕組みを考えるのが面白いところです。

-

-

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

私の研究の魅力は、小さな部品でロボットやデバイスの可能性を広げられるところです。私は「アクチュエータ」という、機械を動かす小さな部品を開発しています。たとえば、スマートフォンのカメラでレンズを動かしたり、ロボットアームを制御したりします。センサやICなどカメラの映像を捉える部品や計算を速くする部品は小さく高性能になりましたが、アクチュエータはまだ改良の余地があります。超音波モータは、振動のさせ方や材料、構造を工夫することで、小型でありながらもパワフルな動作をさせることができます。このような小さな技術の進歩が、機器全体の性能向上につながる点にやりがいを感じます。実験で新しいアイデアが形になる瞬間はワクワクします。私のモットーは「小さくても諦めず進む」。地道な挑戦を続けることで、やがて大きな成果が生まれると信じています。

-

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

学生時代は、いろいろなことにとことん挑戦できる貴重な時間です。私も興味を持ったことを試す中で、視野が広がりました。たとえば、研究では小さなモータを扱いますが、最初は失敗ばかりでした。それでも、試行錯誤するうちに形になるのが楽しかったです。勉強以外にも、友達と何かを作ったり、気になることを深く調べたりすることも良い経験になります。大事なのは、興味があることに一歩踏み出すことです。失敗しても、そこから学べることがたくさんあります。いろんな挑戦を通じて、自分だけの「面白い」を見つけてほしいです。その過程での発見や喜びが、学生時代の魅力だと思います。

-

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- https://www.okayama-u.ac.jp/user/mechatro/

- https://sites.google.com/view/islab-shunsuke-izuhara/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=4

-

- ●趣味や休日の過ごし方

- 休日も大学で研究していることも多いですが、たまにバイクで出かけたりしています。

- 美しい景色を楽しみながら走ったり、愛車と写真を撮ったりします。カフェやラーメン屋を探すのも好きで、そんな時間が良い気分転換になっています。

-

-

ツーリング先でpart1

-

ツーリング先でpart2

-

-

-

-

- 金子 和暉 助教(2024年10月1日着任)

- ●担当科目

- 工学基礎実験実習

- ●出身地(都道府県/国)

- 石川県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

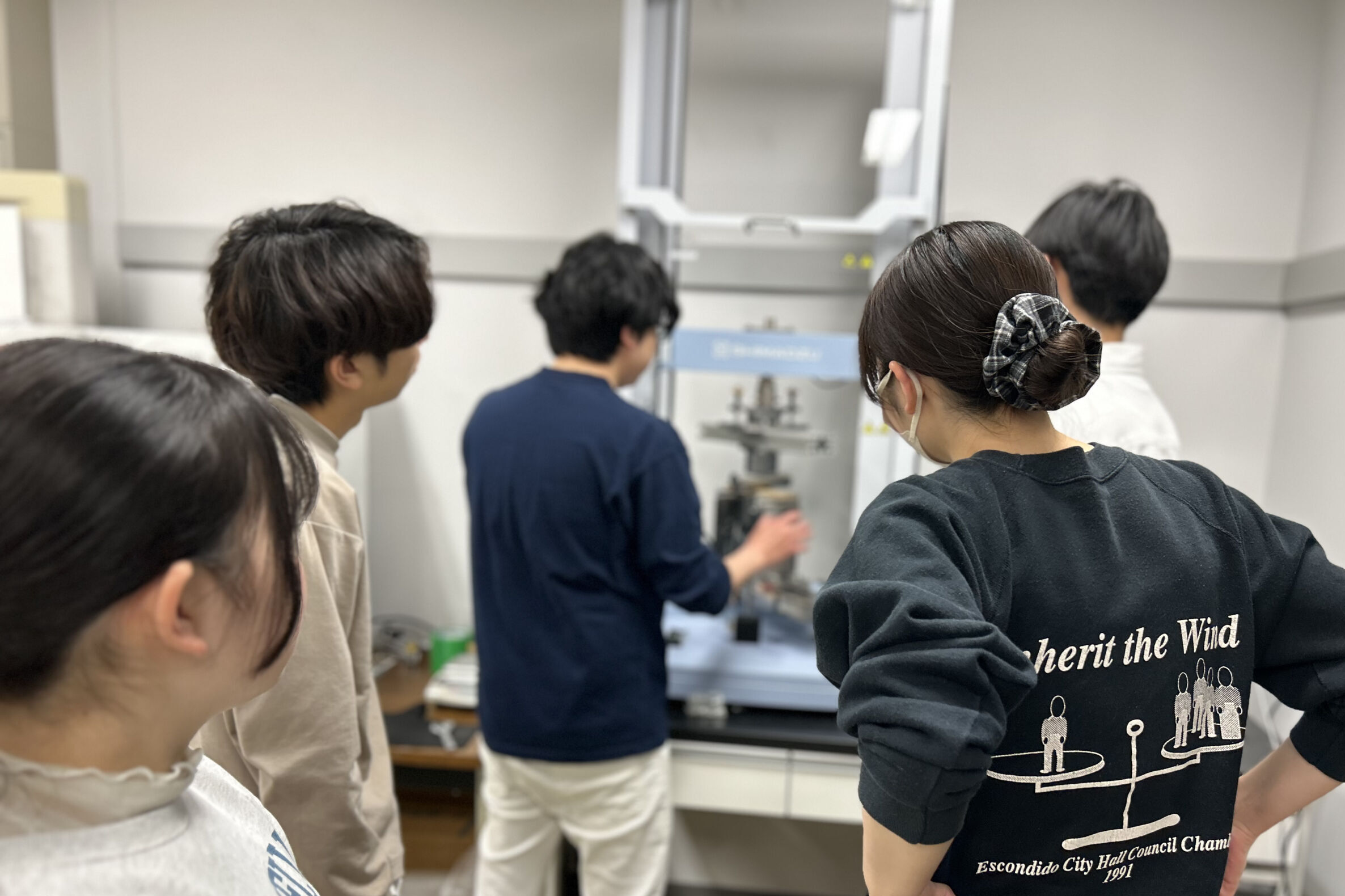

専門分野は機械加工で、特に切削加工を中心に研究に取り組んでおります。切削加工とは、その名の通り工具により材料を削り取ることで目標形状に仕上げる加工方法です。主に金属を加工対象とすることが多いのですが、金属(工具)で金属(材料)を削るため、工具の摩耗や破損といった異常発生が生産現場では問題となっています。こうした背景から、加工中の状態を把握するために「切削加工のデジタルツイン」の構築に取り組んできました。デジタルツインとは、現実世界をコンピュータ上に高精度に仮想再現したデジタルモデルのことです。私の研究では「切削加工」をコンピュータ上に再現し、実切削現象と比較することで、実際の加工で生じる異常の検出に挑戦しています。

-

-

-

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

研究の過程でデジタルモデルの構築を行うので、右図のようなソフトウェアを独自に開発しています。これはコンピュータ上で切削加工を行うことができるソフトウェアで、実際に切削するまえに仮想空間で加工中に異状が起こらないか確認することができます。このようなソフトウェアを自身の手で構築することは力学現象を理解するうえで非常に勉強になり、やりがいも感じられると個人的には思います。将来的には、デジタルモデルの精度を実用レベルにまで向上させ、製品化することをゴールに設定しています。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

- 興味のある分野や業界について自己分析を済ませておくと良いと思います。就職活動では「学生時代に力を入れたこと」について回答を求められるので、早い段階から趣味やスポーツ、勉強など、何でも興味のあることに主体的に取り組み、客観的に評価できる成果を得ておくことをおすすめします。また、昨今はAIをはじめとするソフトウェア技術の進展により、社会が大きく変革していることを実感できるはずです。そのため、学生時代にはプログラミングをはじめとしたソフトウェアに関する基本的な知識や技術も身につけておくと、どの分野に進んでも強みになると思います。

- ●趣味や休日の過ごし方

- 最近は趣味という趣味はあまりありませんが、着任と同時期に子供が生まれたので、岡山に来てからの休日は子供と遊んでいます。

- 私の幼少期に顔がそっくりで、これからの成長が楽しみです。

-

-

-

-

- 西村 悠樹 教授(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- システム制御I、システム制御Ⅱ、ロボティクス基礎

- ●出身地(都道府県/国)

- 北海道

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

専門分野は「制御工学」と言って、機械や電子機器などいろいろなモノやコトを思い通りに動かすためにはどうすれば良いかを考える学問です。私は主に非線形確率システムという、簡単に言えば複雑な動きをする上にノイズや振動が加わっているシステムの制御理論に取り組んでいて、その応用として、車両ロボットや船舶やモータの制御問題のほか、電動車椅子を人間が操作する際のアシスト制御のような課題にも取り組んでいます。下図のように、理論を発展させて応用研究を高度化し、応用研究の要請に応じて理論を発展させるという流れを意識して研究しています。

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

制御工学の研究としての魅力は、何と言ってもその応用の幅広さです。制御工学は「横糸系学問」と言われていて、いろいろな分野(機械・電気電子・情報通信・土木建築・化学工学・金融工学など)とコラボレーションすることができます。このあたりの状況は情報通信技術(ICT)や人工知能(AI)などと共通していますが、制御工学のこともぜひ覚えておいてください。また、モノづくりが好きで高度にモノを動かしたい方はもちろん、数学や物理学をたくさん使いますので、理論にどっぷり浸かりたいという方にもオススメな懐の広い分野です。

-

-

-

-

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

大人として長い年月を過ごしてから学問を志す方は既にご自身のやるべきことが見えているかと思いますので、ここでは高校を卒業してからあまり年数が経っていない学生に向けて発言します。若い学生のみなさんは、よく学び、よく遊ぶことが大事だと思います。興味の赴くままに知識を吸収することも、運動して身体能力を伸ばすことも、複数人で遊んだりバイトしたりして人間関係を学ぶことも、恋愛に飛び込むことも、心身ともに柔軟な若いうちに体験しておくと、これからの長い人生をより楽しめる糧になると思います。そして、自分のことをしっかりと分析してみて下さい。正しい科学研究の方法論は、自身の分析にも有効です。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- https://nishimurayk.wixsite.com/nishimurayk

- ●趣味や休日の過ごし方

- 読書、散策、SNS、グルメ、リングフィットアドベンチャー

-

-

-

-

-

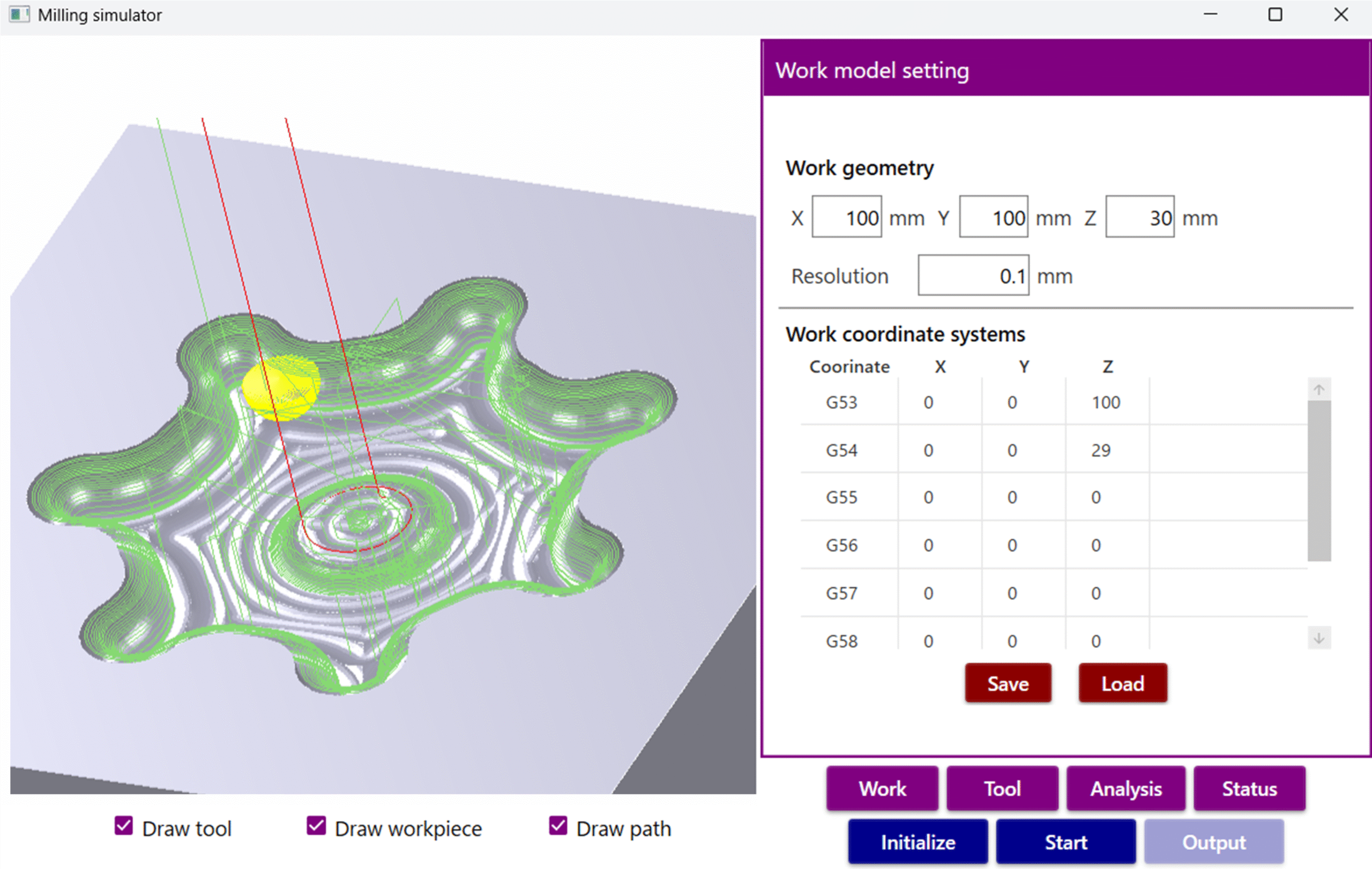

- 川本 卓樹 助教(2025年4月1日着任)

- ●担当科目

- 機械工作実習Ⅰ、プログラミング

- ●出身地(都道府県/国)

- 神奈川県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

私は、オペレーションズ・リサーチとよばれる分野を中心に研究しています。字面だけだと、なんだか小難しい印象を受けるかもしれません。日本オペレーションズ・リサーチ学会のホームページから言葉を借りると、オペレーションズ・リサーチとは、【何か困っていることを、科学の力、つまり「筋のとおった方法」を用いて解決するための「問題解決学」】のことです。特に、科学の力とは、今高校生の皆さんも学んでいる、数学や情報、統計などの知識も含まれています。

私自身も、現実の問題に対して、どうすればより良く解決できるかを考える研究に日々取り組んでいます。たとえば、ECサイトを運営する企業と連携し、顧客からの注文をどの店舗が担当するかを決める方法を研究しています。注文内容や配送先の位置、店舗の規模などを踏まえ、効率的に注文を割り振るためのアルゴリズム(処理のルール)を設計しています。

-

-

-

-

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

私の研究分野であるオペレーションズ・リサーチは、さきほど説明したように、現実の問題を解決するための問題解決学なので、対象となる組織への貢献がとてもわかりやすいです。そのため、実際に私の提案した内容・手法が組織に反映されたり、その組織の方々に感謝いただけたりする点が、私の研究分野の魅力だと感じています。

研究のモットーについては、私は研究するうえで、モチベーションがなければ継続することは難しいと考えているので、私自身が興味をもって研究することをいちばん大切にしています。 あと、望ましい回答ではないかもしれませんが、学会発表などで、世界中のさまざまな場所を訪れることができるのも、研究の良いところです!笑

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

大学生は、ほとんど間違いなく人生の中で一番自由な時間を長期間確保できる時期だと思います。これが社会人になると、なかなか新しいことをはじめづらいです。今大学生の皆さんの中には、「これをやりたいと思ってはいるんだけど、いまいち一歩が踏み出せない人」がいるかもしれません。恐らく、今できないことは、時間的・体力的な制約から、これからもできない場合がほとんどだと思います。ですから、何かやりたいけれど躊躇している方は、ぜひ今やりたいことにチャレンジして、これから先長く趣味などにしていただけたら良いのではないかと思います。あともちろん、勉強や研究にも励んでください!

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- https://prodlab.sys.okayama-u.ac.jp/

- ●趣味や休日の過ごし方

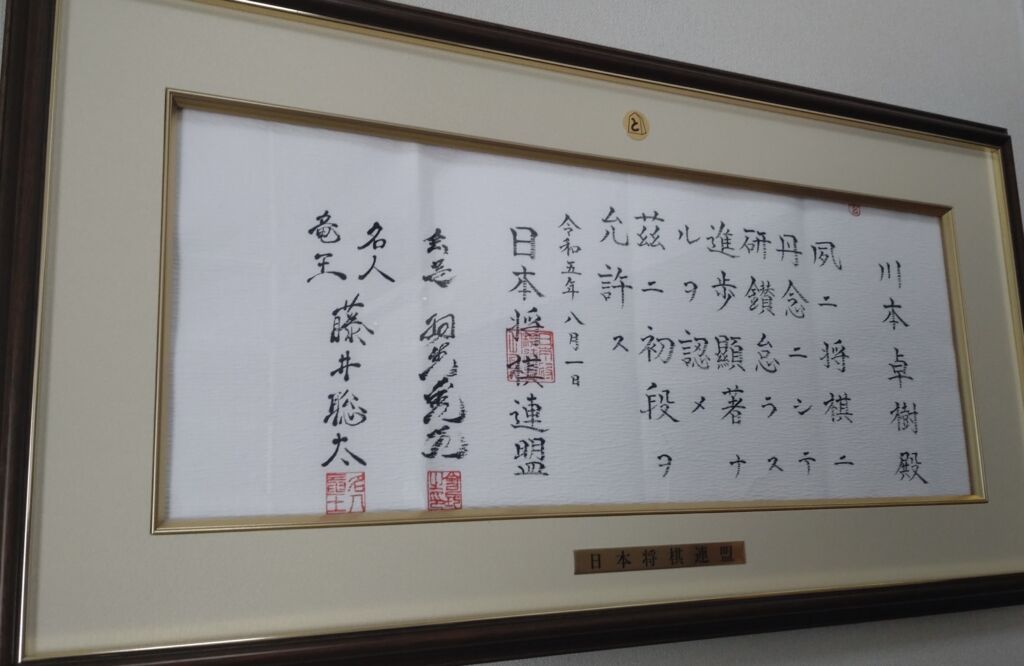

- 麻雀、野球観戦、将棋

-

-

-

-

日本将棋連盟の初段免状

-

-

- 高麗 秀昭 教授(2024年10月1日着任)

- ●担当科目

- 木材・木質材料学、森林資源と木材利用

- ●出身地(都道府県/国)

- 茨城県

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

現在、化石資源由来のCO2が大量に排出され、その結果、地球温暖化が深刻になってきました。私たちはCO2をこれ以上排出しないようにすることと同時に積極的に大気中のCO2を吸収して貯蔵することが必要です。CO2を吸収するのに有効な方法は光合成を利用することです。一方、樹木は歳をとると光合成による炭素を貯蔵する機能が衰えてきます。そこでこれらの樹木を伐採し、人間が建築材料などに利用して管理し、同時に植林すれば若い樹木は、多くのCO2を貯蔵します。これにより森林は効率的に炭素を貯蔵できます。一方、人間が伐採した樹木を建築材料などに利用して、長期間管理することにより、木材中に貯蔵された炭素をCO2として放出することなく、木材中に貯蔵された状態を維持します。

私の専門である木質材料とは木材を小片化して、接着剤を添加し、成型(圧締)することで製造された材料のことです。建築物や住宅、家具など、私たちの身近なものに幅広く使われています。日本には豊かな森林資源があり、それを建築材料として活用することが重要です。さらに私は解体された木材を再度、建築材料に再利用する研究をしています。こうすることにより炭素の貯蔵期間を延ばすことが可能となります。住宅などを解体するときに釘などが打ち付けられた状態の木材が大量に排出されます。このような異物が含まれている木材の再利用では、異物を取り除くことが重要です。日本はこの異物除去の技術が優れており、日本の木材リサイクル技術は世界のトップを独走していると思います。このようにして地球温暖化を防ぎ、カーボンニュートラルを達成できると考えられています。私は自分の研究を通じて、カーボンニュートラルの実現に貢献したいと思います。

-

-

-

-

-1-scaled-e1747202182319.jpg)

-

-

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

-

現在、様々な問題が発生しますが、それを克服して、よりよい社会にするために研究があると思います。その問題を克服するためにはアイディアが必要です。このアイディアがひらめいたときは楽しいです。さらに自分のアイディアを実験で証明することが重要ですが、そのためには創意工夫が必要です。研究はこれの繰り返しですが、これらが達成されたときは嬉しいです。研究の魅力はこんなところにあるのかもしれません。そしてこれらの成果を上げるのに重要なのが継続し続けることだと思っています。それには幅広い知識と熱意が最も重要だと思っています。私はそれをモットーにしています。

-

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

「継続は力なり」、「光陰矢の如し」ということをしみじみ感じています。大学生のときに様々なことを身に着け、継続して努力すればそれは皆さんの素晴らしい宝物となります。そして何かをしたいと思ったらすぐに始めることです。これは若いからできることなのです。例えば英語を話せるようになりたと思ったらすぐに始めて継続してください。そうしないとあっという間に時間が経過し、何も残りません。もしも継続したなら素晴らしい英語力を身に着けることができます。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- http://urban-development.moon.bindcloud.jp/Laboratory/wwbu/

-

-

-

-

- ●趣味や休日の過ごし方

-

-

-

-

-

-

私は幼いころからなぜか森林が好きでした。大学で林学や林産学を学び、登山やスキーを始めました。美しいブナの天然林が好きです。そこなところに登山やスキーで行くことが好きです。このような美しい森林は後世に残したいと考えています。

-

-

-

-

-

-

-

-

- 福元 豊 准教授(2024年12月1日着任)

- ●担当科目

- 構造力学Ⅱ、数理・データサイエンス発展、環境シミュレーション(大学院)など

- ●出身地(都道府県/国)

- 大阪府

- ●専門分野をわかりやすく教えてください。

-

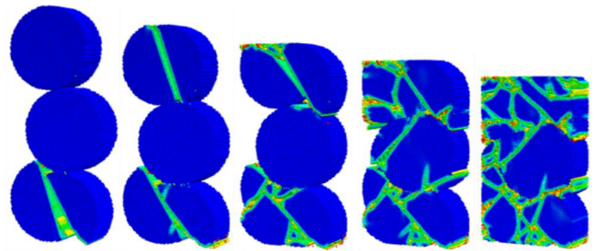

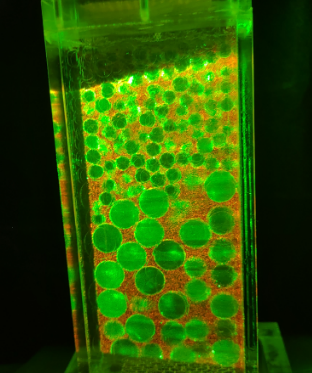

私は工学部環境マネジメントコースの環境データ科学分野に所属しています。本研究分野では、地球規模の水循環や気候変動から連続体・粒状体の局所的な物理現象まで、マルチスケールな時空間問題を対象とします。数値シミュレーションを中心としたモデルを主軸に、室内・原位置試験やフィールド観測によるデータ取得、機械学習を活用したデータ解析を統合的に駆使して研究を進めます。とくに、私の研究では、粒子型の物理シミュレーションモデルの開発・応用を通じて、構造物の破壊、粉粒体の変形、多孔質体中の流れ、破砕、混相流、亀裂進展といった、土と水に関する多様な環境現象の予測と解明に取り組みます。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ●研究の魅力・モットーを教えてください。

-

大学での研究の魅力は、特定の分野に深く特化し、興味のあるトピックを追求できる点にあります。私が所属する環境マネジメントコースには、「土と水」を共通のキーワードとして、物理系、計画系、生物系、化学系の研究手段を持つ分野が揃っています。そのため、学生の皆さんは自身の興味に合った研究テーマを見つけやすいと思います。研究活動を通じて専門知識を深め、知的刺激や達成感を得られることを願っています。

- ●岡大生へ伝えたい、学生時代にやるべきこと

-

毎日十分な睡眠をとり、健やかな学生生活を過ごしてください。岡山大学での学びを通じて成長し、卒業後に様々な領域で活躍されることを期待しています。

- ●先生の研究についてもっと知りたい方はこちら

- https://yfukumoto.github.io/personal_website/

-

-

- ●趣味や休日の過ごし方

- 趣味ではないですが、出張などでこれまで行ったことのない町に宿泊することは好きです。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-